1、“新基建”不可阻擋

2020年3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議提出,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

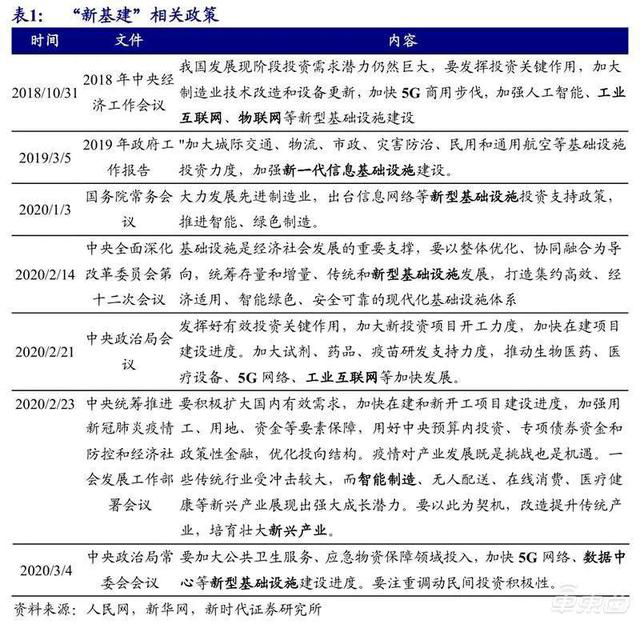

當然,這不是第一次提“新基建”。具體的形成過程見下表:

可見,新型基礎設施建設(簡稱“新基建”),主要包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域。

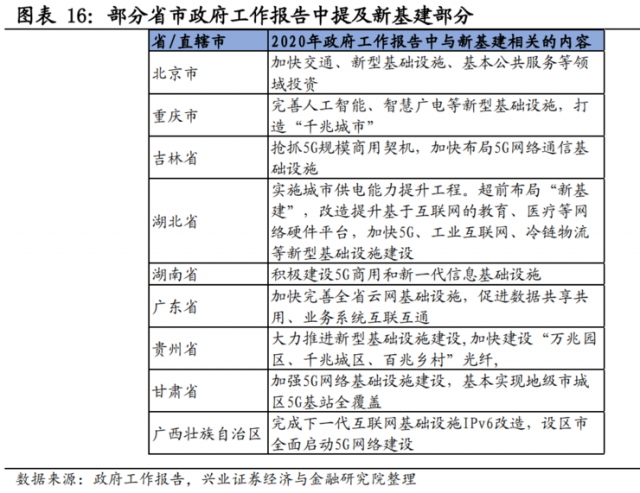

而各省市區也是對“新基建”緊追不舍。

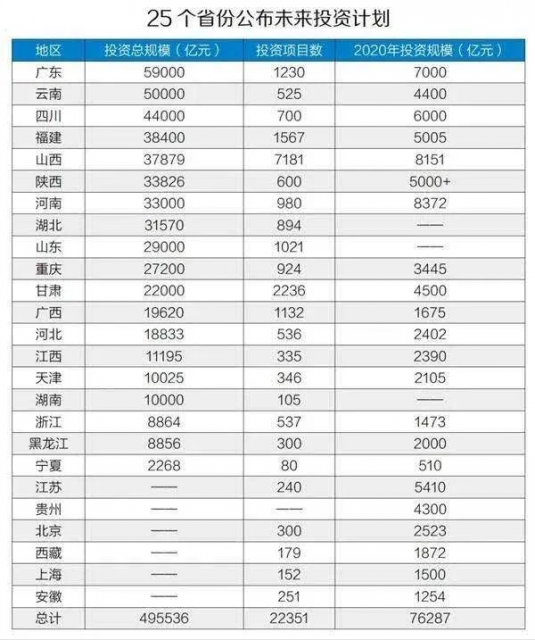

據《中國經濟周刊》統計,截至3月10日,有25個省區市公布了未來的投資規劃,2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元,其中2020年度計劃投資總規模7.6萬億元。

與2008年的“4萬億”相比,今年的數字俗稱為“50萬億”。當然,最終是要超過這個數字的。

比如,5月7日,從上海市政府新聞發布會上介紹的《上海市推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》獲悉,上海初步梳理排摸了這一領域未來三年實施的第一批48個重大項目和工程包,預計總投資約2700億元。

5月8日,廣州市舉辦了首批數字新基建重大項目集中簽約及揭牌活動,73個總投資規模約1800億元的項目集中簽約、揭牌,亮出廣州發展新基建的“頭雁陣容”。

華為、阿里巴巴、騰訊、百度、京東、云從、小米、科大訊飛……來自全國各地的科技巨頭、AI獨角獸亮相主分會場,堪比科技圈的“新基建”春晚。300多家企業 “云簽約”“云揭牌”,項目涉及5G、人工智能、大數據、工業互聯網等多個與智能產業強相關的領域

“十三五”期間,中國曾明確提出中國工業2025計劃,希望把“中國制造”升級為“中國智造”,徹底改變中國制造業的低端現象。

眾所周知,在2020年這一場疫情的沖擊下,拉動中國經濟的“2駕馬車”:消費、出口雙雙受挫。可以預見,基建投資將成為2020年乃至于整個“十四五”期間穩增長的主要驅動力。

這也是西方學者的觀點。

美國學者邁克爾·波特發表的《國家競爭優勢》指出,每一個國家的發展都將經歷生產要素驅動、投資驅動、創新驅動、財富驅動等四個發展階段。

1981-2018年期間,中國經歷前兩大發展階段:人口、土地等生產要素驅動;地產、傳統基建為代表的投資驅動。中國的人均GDP達到一萬美元,也到了創新驅動的階段了。

2、武漢是“新基建”的難舍之地

我在武漢學習生活了40多年,覺得武漢有六大優勢:

區位優勢:過去,武漢是水運與鐵路的交匯點。現在也是高鐵的必經之路。

文化優勢:有知音文化、問津文化。

生態優勢:武漢的四分之一是水面。

改革優勢:2017年,武漢推行了大面積的改革。

科教優勢:7所“211”大學,兩院院士超過70位。武大、華科位列全國前十名。

產業優勢:5月6日,在武漢市的主動作為快干實干動員大會上,王忠林書記提到了武漢產業3851體系。

所謂“3851”產業體系,包括了4個部分:

“3”——光電子信息、汽車及零部件、生物醫藥3個世界級產業集群。

“8”——裝備制造、鋼材及深加工、食品煙草、能源、家電、石化、紡織服裝、建材8個傳統優勢產業。

“5”——商業航天、氫能、人工智能、5G、區塊鏈5個新興前沿產業。

“1”——工業設計、檢驗檢測、工程設計、大數據、電子商務、工業互聯網等1批現代生產性服務業。

希望這種歸納能夠起到吸引投資者的作用。

武漢市可以大力發展工業的主要有8個區域,四個新城區(江夏、蔡甸、黃陂、新洲),三個開發區(東湖高新(光谷)、武漢經開(沌口)、臨空港)和一個主城區(青山區)。

以臨空港為例,這里是“新基建”的主戰場。

這里有全國唯一的國家網絡安全人才與創新基地(簡稱“網安基地”),也是是國內首個“網絡安全學院+創新產業谷”。

隨著中國經濟結構的產業調整,中央對新基建的高度重視,電子信息、高端裝備制造、生物醫藥等戰略性新興產業迅速崛起,以發展網絡安全、創新技術、信息技術、智能科技、尖端制造為主的東西湖必定成為下一個“幸運之城”。

疫情期間,武漢市幾大互聯網戰“疫”利器,幾乎都是一夜上線、擴容,訪問量成百上千倍地激增,卻少見掉線、閃退等故障,背后離不開海量而穩定的,云存儲與計算能力支撐。

承載這一切的,是位于國家網絡安全人才與創新基地的中金數據武漢超算中心。

武漢超算中心被稱為武漢城市超級大腦的數據“底座”,其打造的“武漢電子政務云”已為武漢市40余個委、辦、局、區的170余個業務系統提供云計算服務。

疫情期間,武漢超算中心為武漢微鄰里、武漢戰疫、武漢肺炎疫情實時動態追蹤平臺等多個抗疫急需的應用系統提供了云應急保障服務,未發生一起網絡安全事件。

此外,中控智慧武漢產業園和“數字認證武漢研發運營中心項目”完成簽約。

全國網絡安全20強企業已陸續簽約落戶。

總投資313億元的西湖新能源汽車產業之都簽約。

華科質子重離子設備研發制造項目簽約,將成為國內首家集腫瘤預防、治療、康復、技術研發為一體的腫瘤醫學園區。

西藏億緯控股有限公司簽約,計劃總投資58億元,將在東西湖區建設五位一體的新能源產業園。

不久的將來,中國“數谷”、顯示之都、新能源汽車之都,都將在這里崛起,這片產業基地是未來東西湖區乃至武漢的重要支柱產業中心。

到2020年底,“中國數谷”產值有望達1000億元,在武漢形成江南有“光谷”、江北有“數谷”的信息產業新格局。

3、“新基建”是企業發展、民生改善的的新平臺

4月20日,國家發改委首次明確了中國“新基建”的范圍、當前的工作重點。據國家發改委創新和高技術發展司司長伍浩表示,新型基礎設施建設(簡稱“新基建”)主要包括3個方面內容:

一是信息基礎設施。主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施,比如,以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等;

二是融合基礎設施。主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施,比如,智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等;

三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施,比如,重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

可以肯定地說,“新基建”瞄準的是未來中國人居住和生活的人居環境以及配套設施。

我覺得,“新基建”的重點在于三個方面:線上網絡更快一些,線下交通更穩一些,生活環境更美一些。

此次疫情當下,中國推動“新基建”計劃,目的是推動中國整個經濟的產業升級,再次創造改革開放以來第二個經濟高速增長。

首先,信息基礎設施建設,以5G、人工智能、大數據、物聯網為代表的新型技術產業,我們將生活在一個智能化、萬物互聯的生活環境。

截至2019年底,5G基站建設數額已超13萬個,用戶規模增速超100萬/月,用戶規模與網絡覆蓋范圍同步擴大。

中國電信和中國聯通4月底公布“2020年5G新建工程無線主設備聯合集中采購”中標結果,加上此前已揭曉的中國移動5G設備集中采購,總額超過700億元的三大運營商5G基站采購招標全部完成。這意味著,中國5G網絡建設正式進入加速跑。

根據中國信通院發布的測算,到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元,5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資,預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

從湖北來看,今年全省5G計劃投資總額約64.4億元(不含廣電網絡),計劃新建5萬個5G基站,包括5G宏站1.9萬個,微站和皮站共計3.1萬個,屆時將實現5G網絡武漢市城區室外全覆蓋,其他市州中心城區室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋,省內機場、大型高鐵站、部分5A景區等重點場所全覆蓋。

截至目前,湖北省已建成5400個宏基站,7600個微基站,一共開通4000多個5G宏站和微站。根據計劃,6月底,湖北鐵塔公司將向三家運營商交付50%的站點,9月底前實現100%站點完工交付。

什么是5G?

5G是一種數字蜂窩網絡,也就是把運營商的服務區域劃分成若干個“蜂窩”,通過蜂窩里的天線和自動收發器,把數字化了的信號傳給手機。

5G之所以如此引人關注,是因為它已經不是那個想象中專門服務于手機的流量了。5G的理論傳輸速度可以達到10GB/s,是4G的100倍,更比很多家庭有線網絡都快。

如果5G全面鋪開,那最失落的是網線和路由器制造商,未來一切皆可無線連接。“萬物互聯”始終是一個大亮點。

在華為2019年公布的《5G時代十大應用場景白皮書》里,你還能看到大量類似的5G應用場景。4G淘汰了PC,讓移動互聯網蓬勃發展,5G的顛覆作用則可能更大,它將為人工智能、無人駕駛、云技術等等一系列高端信息技術鋪路。

2019年8月27日的釘釘未來組織大會上,辦公場景專家釘釘就帶來了一支暢想5G時代辦公新格局的短片。在線就是現代工作環境的基礎,一個不在線的人/企業,就是在工作中不存在的人/企業。

大數據中心是云計算的基礎設施。隨著云服務收入的快速增長,IT 巨頭在大數據中心的投入將不斷增加,其中阿里云剛剛披露的2000億計劃中,大數據中心正是重點建設的項目之一。

據賽迪顧問的數據測算,2019-2021年中國大數據市場規模將保持30%以上增速,到 2021年達到 4920.3 億元。同時,大數據與實體經濟的融合也將加速,將推動大數據在金融、電信、醫療等領域的應用。

中國衛星互聯網納入“新基建”范疇,預計將1.1萬顆左右衛星入軌,出現1-2個超級星座,衛星制造端2021年或達22.5億美元,2027年或將達58.1億美元。衛星互聯網的建設將有望使車聯網等需要低通信延時、高定位精度的應用場景得到廣泛應用。

互聯網給“宅經濟”帶來了便利,不足為奇,更重要的是要給制造業帶來“神機妙算”。

阿里云工業互聯網平臺是在阿里云物聯網平臺的基礎上,全面整合阿里云在制造企業數字化轉型方面已有的信息化改造能力,以及阿里生態在電商銷售平臺、供應鏈平臺、金融平臺、物流平臺等多方面的能力,為制造業數字轉型的企業、服務商、行業運營商以及區域運營商提供的工業互聯網領域全面的支撐平臺。

這才是對有限資源的最大的節約。

其次,新一輪的高速鐵路、城市軌道交通建設,以及新能源汽車、充電樁的普及將徹底改變人們的出行方式。

2020年4月27日,國家發展改革委和交通運輸部正式印發《長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃》(發改基礎〔2020〕529號),規劃期至2025年,展望到2035年。

規劃發展目標是構建以軌道交通為骨干,公路網絡為基礎,水運、民航為有效補充,以上海、南京、杭州、合肥、蘇錫常、寧波等為主要節點,構建對外高效聯通、內部有機銜接的多層級綜合交通網絡。

第一層,打造多向立體、內聯外通的大能力快速運輸通道,統籌優化干線鐵路、高速公路、長江黃金水道等內河航道、港口、機場布局,實現與國際、國內其他經濟板塊高效聯通。

第二層,構建快捷高效的城際交通網,依托快速運輸通道,以城際鐵路、高速公路、普通國省道等為重點,實現區域內部城際快速直連。

第三層,建設一體銜接的都市圈通勤交通網,圍繞上海大都市圈和南京、杭州、合肥、蘇錫常、寧波都市圈,以城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通、城市快速路等為骨干,打造都市圈1小時通勤圈。

以后,每個城市圈都會是這種交通格局。

最后,新能源和環保工程,讓生活更加美好。以氫能、風電和光伏為代表的清潔能源,正在逐步取代傳統的化石能源消費。

國家電網公司研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確了加速“5交5直”特高壓工程相關工作。

國網已明確全年特高壓建設項目投資規模1128億元,可帶動社會投資2235億元,整體規模近5000億元。

特高壓,是指交流1000千伏、直流正負800千伏及以上電壓等級的輸電網絡。最大特點是可以長距離、大容量、低損耗輸送電力。內地76%的煤炭資源在北部和西北部,80%的水能資源在西南部,而70%以上的能源需求在中東部。

據國家電網公司提供的數據顯示,一回路特高壓直流電網可以送600萬千瓦電量,相當于現有500千伏直流電網的5到6倍,而且送電距離也是后者的2到3倍。輸送同樣功率的電量,如果采用特高壓線路輸電可以比采用500千伏高壓線路節省60%的土地資源。

特高壓是全球新產品,海外沒有成熟運行過。此前,只在加拿大和前蘇聯有過特高壓的運行實驗室,后因運營效益問題導致降壓運營或停止運營。

中國是第一個實現特高壓商業化的國家,并逐步實現對巴西、印度等新興經濟體的特高壓出口建設。

截至目前,我國共有25條在運特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準特高壓線路。

2019年3月底,武漢格羅夫氫能汽車有限公司正式發布了旗下乘用車品牌——格羅夫,并亮相了首款車型。首款新車為氫燃料電池車,官方表示該車只需數分鐘的加氫時間即可提供超過1000km的續航。新車預計在今年上海車展開啟預售,并于2020年大規模投產。

這些新產品都會在“新基建”的支持下問世,不斷改善著中國人的生活。