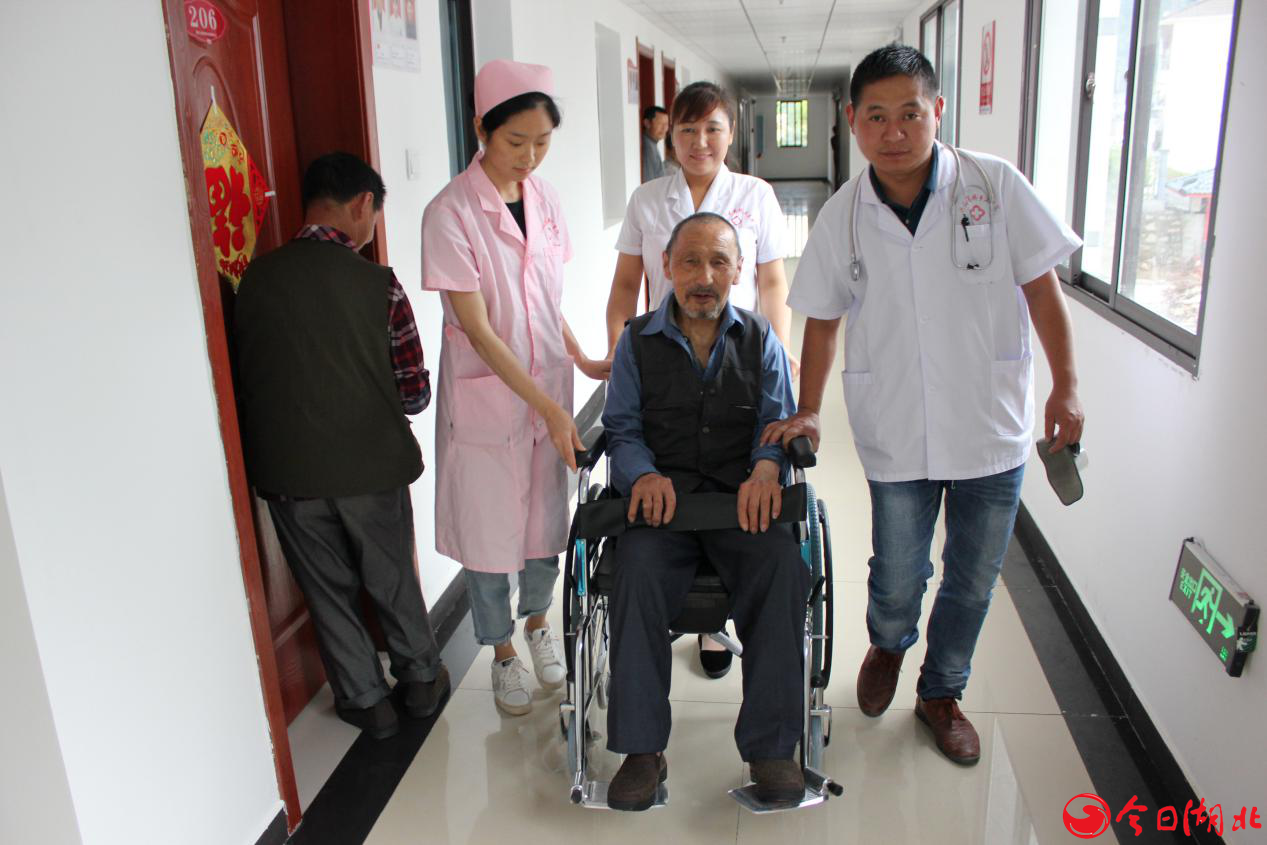

走進宜昌市興山縣高橋鄉農村福利院,道路干凈整潔,儼然一座朝氣蓬勃的花園。門衛保安認真執勤,護理人員認真照料著老人們的生活起居,老人們的臉上都洋溢著幸福的笑容。這是該縣首家“公建公辦”醫養結合試點農村福利院,院內設有特護區和特護房間,在人均25平方米的標準間內,電視、廚具、衣柜、衛生間等設施樣樣齊全。目前,該院已安置特困供養對象98戶共105人。高橋鄉農村福利院的發展正是興山縣大力推進“醫養結合”服務的縮影。

6月24日,記者從興山縣民政局了解到,該縣地處鄂西北山區,全縣16.69萬人散居在2328平方公里的土地上。過去,農村福利院設施不完善,農村特困供養標準偏低,集中供養率低,老人生活質量普遍不高。加上原有鄉鎮福利院和衛生院分散管理、獨立運行、相隔較遠,老人看病就醫、失能人員康復治療十分不便。

為改變這種狀況,興山縣順應養老新形勢,積極探索,將高橋鄉農村福利院與高橋鄉龔家橋安置小區共建,充分利用鄉鎮衛生院醫療衛生資源和農村福利院養老資源,將福利院建在醫院旁,鄉衛生院和鄉農村福利院兩院合一,由醫院負責管理,醫院院長出任福利院院長,實現福利院“醫養結合”新功能。

興山縣民政局相關負責人表示,“醫養結合”通過“同一法人、財務獨立、資源共享、優勢互補”,建立“一張床位、兩種功能、三個保障”的醫療養老服務新體系,確保供養對象健康有保障、養老有保障、生活有保障,從而實現醫療事業和特困供養事業共同發展、協調發展,互利雙贏、互惠共贏。

據悉,興山全縣現有農村特困供養對象1136人,其中集中供養416人,分散供養720人,全縣擁有8所鄉鎮農村福利院。該縣結合當地地域特點,探索建立了“以縣為主、統籌調劑”的農村福利院管理體制機制。一方面,通過建設農村中心福利院,推行“醫養結合”服務,推動農村福利院區域性調整和功能性調整;另一方面,通過開展政府購買服務,創新農村福利院照料護理服務機制。

針對該縣集中供養城鄉特困失能人員逐年增多,護理照料難度日益加大的問題,該縣民政局以福利機構為依托,以社會服務組織、志愿者等為載體,在黃糧鎮農村福利院內建立了興山縣城鄉失能特困人員“特護院”。該院是興山縣首家“醫護型”民營養老護理機構,于2017年11月投入運營,目前已入住城鄉失能特困供養對象59人。該縣民政局定期對服務質量與水平進行監督和評估,制度考核辦法,建立考核機制,考核結果與服務費掛鉤。

此外,興山縣通過主動對接精準扶貧,整合易地扶貧搬遷政策,實現各類資源共建共享。該縣在緊靠鄉鎮農村福利院、鄉鎮農村福利院院內和遠離鄉鎮農村福利院等地分別建設集中安置小區,將分散供養對象全部安置到集中安置小區,參照集中供養管理服務模式,按照10:1+1(即:按照10個供養對象配備一個工作人員加一個管理人員)的比例配備工作人員,對集中安置小區的分散供養對象進行統一集中管理。

興山縣民政局相關負責人表示,目前這種“以縣為主、統籌調劑”的農村福利院管理體制機制,可以有效解決特困供養人員養老、生活、健康等保障問題,實現養老、醫療、社會資源共享,優勢互補,讓特困供養對象幸福指數節節攀升。(記者熊源 通訊員王宗華)