本網訊(鄒德祥) 生態文明的印跡何處尋找?可以在濕地中尋覓。

濕地創建的成果何從彰顯?不妨從現實中窺見。

位于英山縣石頭咀鎮庫區村村部二樓的“自然之家”,彌漫著濃濃的自然生態氣息,涌動著一股股生機勃發的生態力量。

“自然之家”,是給大自然安個家嗎?我們探尋的這個“自然之家”,是生態文明的宣講地,是綠色經濟的調色板,是濕地生態的科普館,是聯結人與自然和諧共處的中間站。

11月25日上午,蒙蒙細雨中,我們一行人走近了“自然之家”。“方尺之地顯精神,我們用心建設自然之家”,湖北英山張家咀國家濕地公園管理局常務副局長楊奎的話,激蕩著參觀者的心。這種精神,就是矢志不渝把濕地建好的決心。這個用心,就是堅守生態文明的自信。

庫區村是英山縣石頭咀鎮下轄的一個行政村,地處大別山主峰天堂寨南麓,張咀水庫上游,庫區村山青水秀,交通便利,是休閑旅游的好地方。庫區村還入選湖北省2017年度美麗鄉村建設典型示范村。

橫臥于青山綠水間,庫區村賺足了“顏值”,贏得了未來。但守住顏值需要一代代人的接力,生態建設的接力棒握在一代代人的手里,這根棒要始終拿穩拿好。

今年9月份,張家咀國家濕地公園聯合庫區村共建“自然之家”,“自然之家”來了一撥撥活潑可愛的孩子,他們在這里潛心手繪鳥獸蟲草,用心描繪自然生物,精心制作科普標本。

“于以采蘩,于沼于沚”(《召南·采蘩》),“于以采,南澗之濱”(《召南·采》),“關關雎鳩,在河之洲”(《周南·關雎》)“山有扶蘇,隰有荷華”等詩句中的“沼、沚、濱、河、滸、洲”都是指濕地領域。讓人亮眼的是,《詩經》里的濕地長什么樣,在“自然之家”也能找到答案。

“自然之家”把《詩經》中描繪的濕地圖景搬到墻上,讓孩子們在誦讀中得到啟發。

孩子啟蒙時的濕地長什么樣,決定和影響著未來人生的價值取向和判斷。換言之,“自然之家”就是要讓孩子從小就根植下熱愛大自然的種子,種子生根發芽就長成了參天大樹。

6歲的孩子勇勇(化名)聽了一個多小時的科普課,已經學會了辨識5種常棲于濕地的水鳥和3種“小怪獸”,當其他的孩子把小手按住“猜猜屏”時,勇勇還能準確地搶答其他小朋友的問題。

送孩子的家長也“入了迷”,家長們站在樓道不停地拿手機拍照,有的還分享到朋友圈。

“保護濕地,從我走起”,在山城英山掀起了一股股熱浪。

“自然之家”的生態力量,像涌動的山泉水,汩汩流淌進英山人的心里。

5月22日是“國際生物多樣性日”,在英山縣石頭咀鎮黃商廣場外,很多市民像趕集一樣興致盎然地參與生物多樣性保護行動。

10月16日,英山縣城區圣陽旗廣場。張家咀國家濕地公園志愿者“依法保護濕地,共建生態文明”為主題的法規宣傳活動現場,懸掛橫幅標語,設立咨詢臺,發放宣傳單,積極向群眾宣傳濕地保護法規知識和濕地公園職能,解答群眾的濕地保護法規咨詢。一位市民認真看完宣傳單后說“希望這種‘接地氣’的普法宣傳經常開展。”

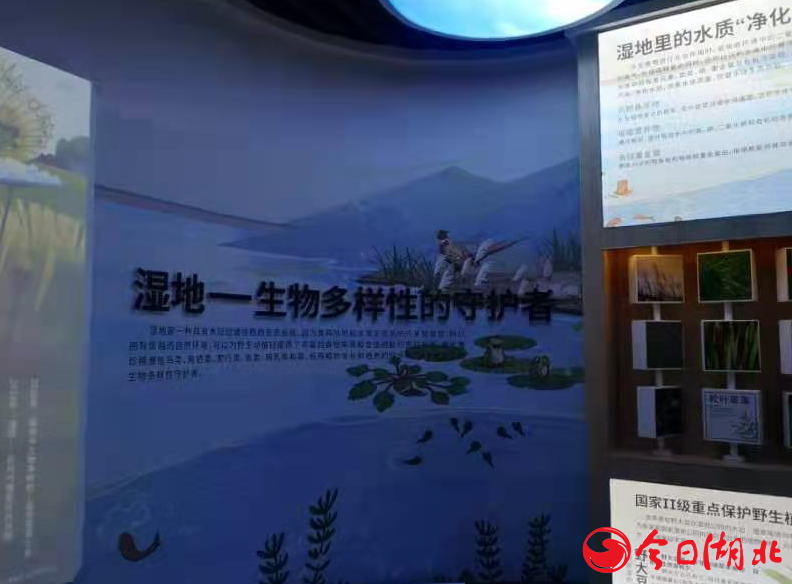

濕地被譽為“地球之腎”。近年來,長江經濟帶干支流濕地面臨著缺水、濕地面積萎縮、生態系統退化、生物多樣性減少、蓄水調洪能力下降、水污染等嚴峻問題。覆蓋地球表面僅有6%的濕地,卻為地球上20%的已知物種提供了生存環境,被稱為“地球之腎”。

“綠水青山就是金山銀山”,英山縣實施生態修復、保護工程,對濕地所轄區域投肥養魚、圍湖造田、亂砍濫伐等破壞行為堅決說“不”,讓濕地公園坐擁“湖光山色,田園風情”。張家咀濕地資源豐富,文化底蘊深厚。該縣實施“文化復興”工程,讓沉睡的地域特色文化煥發光彩。

湖北大學博士生導師李中強赴張家咀濕地開展水質監測及生物多樣性的調查,他和團隊勘測完后得出結論:5個點的水溫、溶解氧、氨氮、二氧化碳、化學需氧量、PH值、氣體溶解度全部良好,張家咀濕地生態環境治理修復成效好。

蘆蕩伴柳草萋萋,天連碧水十數里。驅車走近張家咀水庫,遠山如黛,綠水潺潺,成群結對的水鳥在遼闊的水面上自由嬉戲,造型別致的亭臺樓閣掩映在花草樹木中……

隨著生態環境的改善,開放式的濕地公園園區已成為人們游山玩水、親近自然、感受鄉愁、增長見識、享受文明的休閑觀光勝地。據統計,近五年來,游客年接待量增幅達到15%,2019年游客接待量近50萬人次。

張家咀國家濕地公園管理局局長肖軍介紹:我們堅持“先規劃后建設,不規劃不建設”的原則,強力推進濕地公園的生態環境保護和修復,努力實現水更清、樹更綠、天更藍的目標。

【作者簡介】

鄒德祥,男,湖北羅田人,詩人、作家、旅游營銷策劃專家,被授予“湖北省十大策劃人”,在第14屆中國創意策劃年會上被授予 “中國旅游策劃領域杰出人物”。個人事跡入選《中華寫作英才》 《當代新詩人人才庫》 《中國當代寫作人才傳略》等權威辭書,出版《與路同行》《黃岡之旅》《驛路心聞》三部專著,文章榮獲湖北新聞獎、趙超構新聞獎等獎項100余篇次。

編輯:曉穎