“我也許只是我自己,毫無驚人之處,也就是,一個截然不同的人。”這是波蘭詩人辛波斯卡的詩句,用來表述孔可立先生在我心中的溫良恭儉讓的君子性情,是極好的是貼切的。孔可立先生聞名當世已久,雖處身于鬧市,但銘記先賢的德行,每日必有三次自省。他身形昂藏七尺,一身布衣,象八大山人筆下的古樹,又象董其昌的簡潔的山脈,超然、靜穆,無聲地將你置于一種文化氣場之中。

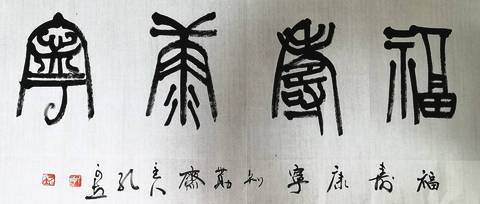

孔可立,字繁儒,知勤齋主人,祖籍山東,世居河南。先后面書贈兩任總理。作品被海內外廣泛收藏,在北京中南海、中國美術館等許多各大紀念館和一些名山古寺均有其作品的刊刻收藏。

據《史記》記載,孔子有弟子三千,其中精通六藝者七十二人。2500年前,孔氏就與文學、藝術有驚人的結緣,后來一直盛出德行兼備的學者。當某種學識的修為抵達了眾人不及的寥寥上層,一定有堅韌的性情和執守,經歷寒窗跋涉的艱難,然后有此殊榮。

孔可立先生是孔子的第七十四代孫,從一出生,父親以軍人冀望為其命名可立一刻,命運就埋下了伏筆。可,古造字為人徒肩挑。立,甲骨文是以一人正面立地之形。筆意造形,名字便是但當。這是家父冀望振孔家廟堂之宏闊,承儒家文化之血脈啊。如果不是天命,怎讓他成長于戰亂年代,經顛簸流離之難,又在文革遭遇浩劫,久蟄伏于痛楚,直待花開——終于不負“可立”,立于世人,為盛世傳書。尊歐陽中石先生師訓:“人可立否,要在立德、立品,品德既立,書人自可頂天立地也!”。最終以德、品、書兼備,同許多當代的書法大家一起躍至當今書法之顛,傲立世上,以中和之書法美學,驚艷六朝書風之姿,縱橫于書界的長空,一時間已五十年。

當廢紙成丘,墨池成黑,孔可立先生的書法,逐漸法度嚴謹,高古典雅。在痛苦中,他越挫越勇,在筆端中修行人生。功夫好,豁達,睿智。他常常親授書法,受教者百川朝海,在全國已達萬人之多。或文人、或從官、或從商,提起孔可立先生,遇高人豈可交臂而失之,他贏得了各地眾多書法熱愛者的追隨,大家以結識他為榮。

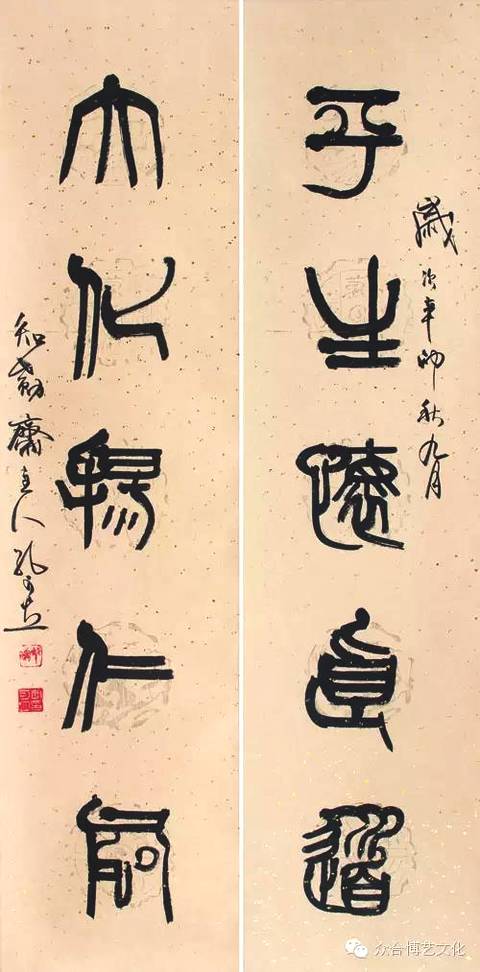

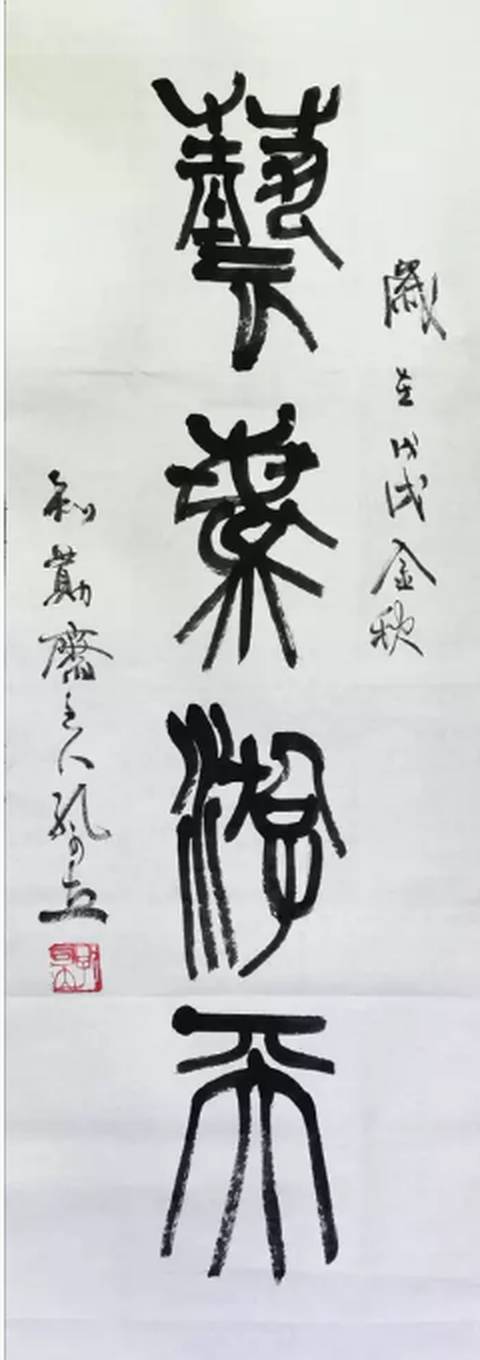

孔可立先生年輕時,思慮“爨”碑奇險的精妙,又自出機柕,據神韻而自創一體。文革之后,競技于全國首屆書法賽事,憑“金石不泥古,文章應厚金”爨書楹聯從12萬件作品中脫穎而出,成為湖北唯一入選和獲獎的作品,一舉成名。馮天瑜老先生曾以“沉雄俊雅”四個字概括其書風。徐本一老先生在《可立書法漫議》一文中贊嘆道,“曾制古形異,搜掠出新”之魅。

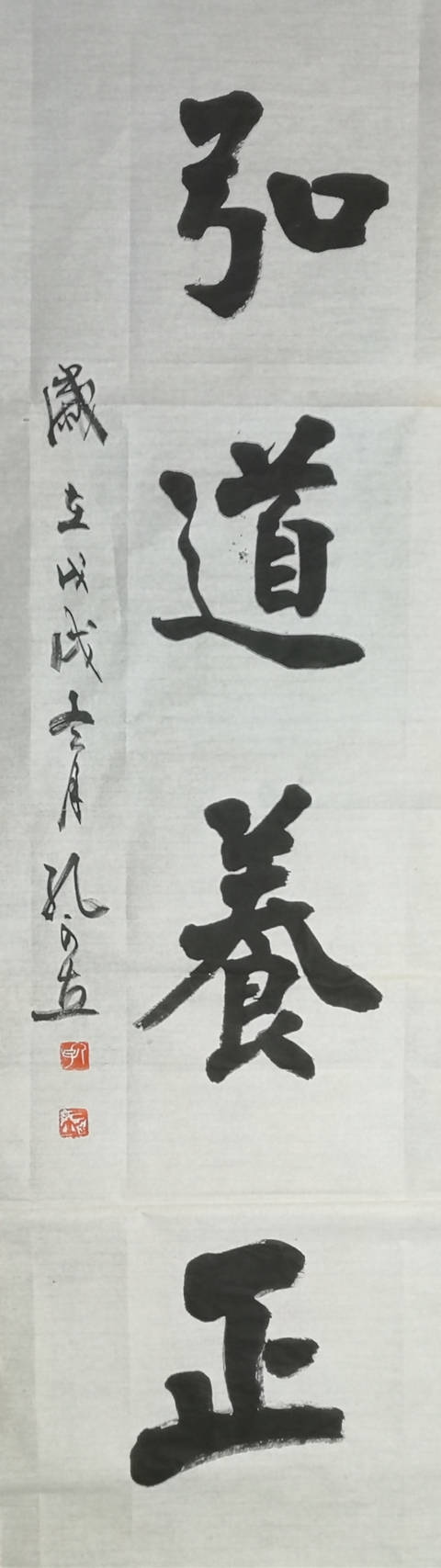

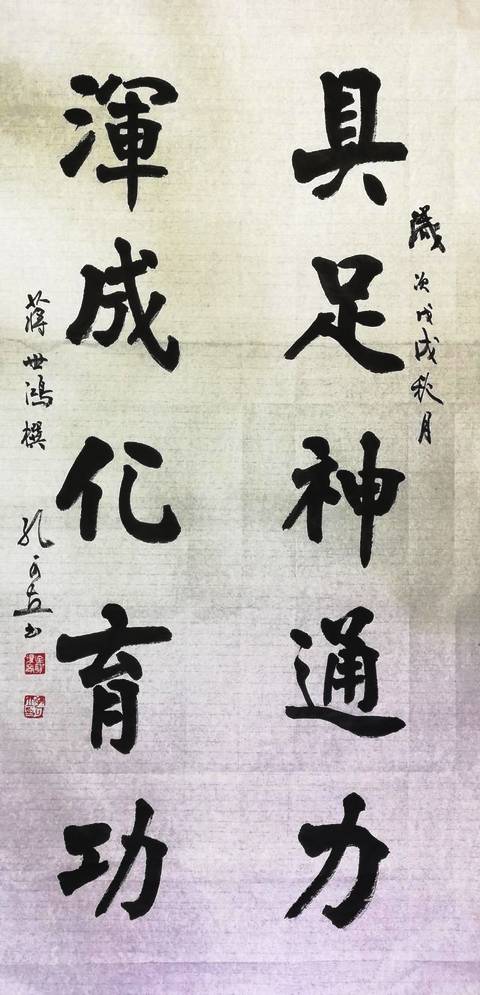

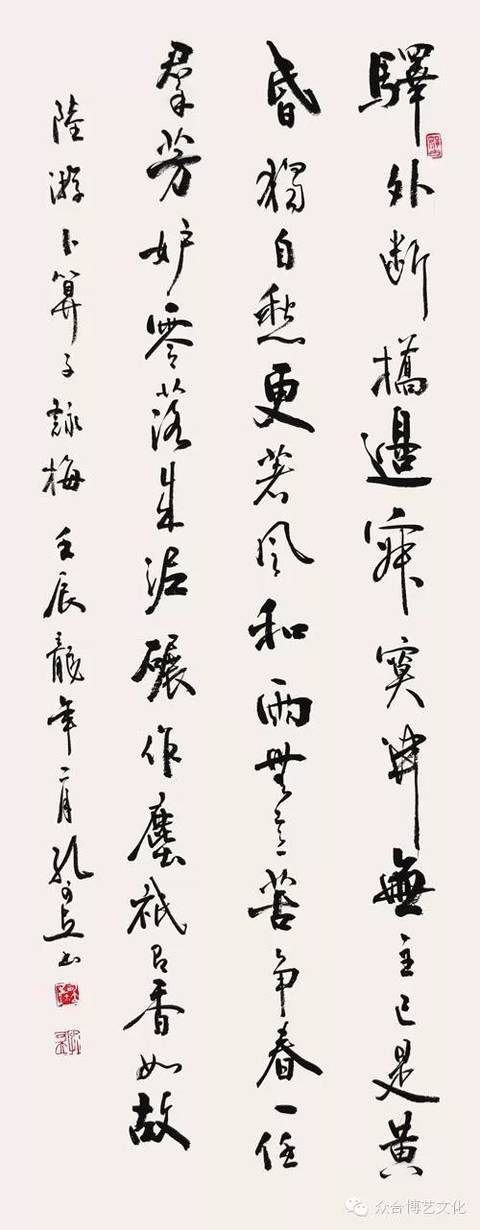

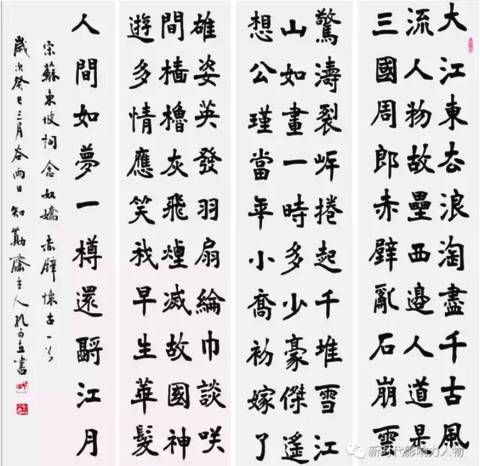

陳伯安先生曾寫下“可立諸體兼善,隨取一家,皆足成體,盡合諸家,則為具美”, 社會名流墨客,均有為其撰文。孔可立先生深諳六書,涉獵秦篆、漢碑、顏楷、兩爨,皆能滲透、融通。作品爨體《燕翼貽謀》(贈與溫總理),爨體《潘振武將軍懷念周總理》(贈與鄧穎超)、《大江東去》(收藏于中南海)、行書《前赤壁賦》、篆書《千字文》、行書辛棄疾《青玉案》、北魏的《張黑女墓志》《張猛龍碑》、孫過庭的《書譜》等等,內容涉及人文、辭賦、詠物,或篆體的素袖輕揚,或漢碑的行軍布陣,或爨子的樸茂天然,或顏楷的英姿豪邁,或書譜的春水繁花。這些墨寶有的高懸于國家廟堂,有的選入權威專輯,有的金石于仙境涼亭,更常有企業商家請為其題匾額,借大師書法之浩大之氣來為企業興旺發達造勢。

梁啟超在《論有學》中談到,人生百年,立于幼學。孔可立先生成就斐然,與書香世家的熏陶有必然的聯系,是父剛與母柔及教養的道合。父親飽諳經史,擅于書法,母親上善若水,行醫德先。家中卷帙浩繁。從小受“仁義禮智信”的教育,三歲開始背誦《千字文》,書毛筆字貼。童子功的寒暑歷練,所以他對書法的藝術有著特殊的靈犀,過早就開始顯露出他對書法的天賦。

天降大任于斯人也。以我看來,如果磨難是造就大師的必經的歷練,那么只有少數人才有資格幸得磨難,被老天相賜。人間的坎坷,世間的滄桑,常常令孔可立先生夢翕不成,挑燈鋪紙,借圣賢之文,君子之德,生命的感悟以氣由胸,情奔至腕底筆潤與宣紙行間,以書法而發。一時間,多少幅天然氣魄的書卷,成就出“尋常一樣窗前月,才有梅花便不同”的絕妙境界。筆墨章法壯美,格調高遠,心胸見識非一般躁勇猥瑣的卑微之輩、以丑為美的書家匠人所之能及。

如果不是天命冥冥,儒家深遠,蒙恩圣人賢德,怎能一手奇書?精于漢字的結構,于天地融合?雖然這社會利益熏心,信仰在于功名的浮靡之風已橫行,但他終日已完全沉于書帖中,將錯落、互揖互讓的書法法度拓本在他的高遠的人格,行黑之大度,開白之風氣,有著極正統的孔氏后裔的情懷,終能告慰父母,主持孔廟修家譜的重任。其作品被兩代總理器重,受邀于國家美術館辦個展,選入《二十世紀中國書畫名家精品郵冊》中,并肩于諸多名師,湖北以來,一個而已。

“問渠哪得清如許,為有源頭活水來”,用南宋詞人朱熹的詞句引出受教于大師的緣分。在一次偶然的參展活動中,有幸與他陳列于一個展廳。當時大師一副爨體楹聯,筆力雄厚,趣味盎然,一眼便與我結下師緣。徘徊在作品前良久,生怕錯過那似曾相識的時光。內心深處,每個人對美的期待不覺如出一轍。其實好的作品,生來,就藏著玄機。于是惦記著,約一時間拜見老師。雖然來前,備有功課,又見過真跡,但真的咫尺于眼前,一下杜絕了我對古稀之年的世故印象。北方人的偉岸身軀,氣血方剛,聲如洪鐘,胡須冉冉,一派書中的王者之氣,不知覺中我抱以仰視。與腦海執念中,藝術家仙風道骨,精瘦、飄逸的印象,截然不同。

天性所至,女子書法,都是喜愛秀麗溫柔字體。平時我也是歐陽柳趙,一一有臨摹。但遇上爨體,一種前緣,就再也放不下了。當我冒昧提出的時候,才真正走進大師的性情的真率。寒暄嘎然而止,免去客套之禮,不拘小結,他點評習作起身示范。指出方筆起勢巧妙,硬朗兼顧燕尾,渾厚內斂結構天成,凸顯剛柔才能相融相濟。此時,已過戌時,長空清麗,明月高照,一案月華。只見老師凝神沉腕,揮毫潑墨,大氣貫于身形,將神采飛揚的線條之美赫然紙上,好一副信手拈來的佳作。雖然第一次相見,但都意在筆下,他以為師道之情傾囊相授,并欣然接受我的拜師之請,收為弟子。

他不僅對學生有慈愛之心,對朋友,肝膽相照更是數不勝舉。

記得一次,何祚歡先生興致作了一副山水長卷,臨時缺了印章。當他告知老師時,沒想到,他立即放下案幾工作,帶著玉石、雕刻刀具,驅車前往,一口氣,鐫刻六枚,爽朗相送。豈不說,印章是他作品的一類,它擁有市場價值,面對朋友,他連石材也考慮周全,這樣的交情又能遇上幾回呢?今人,把相互的利益作為維持合作,甚至友情的一種方式,君子之交淡于水,認為是脫離了地氣,不和適宜,其實自古它們一直都在,在人以類聚中,像京劇,講究的冗長唱腔,華麗的流轉只是想兩情相悅于懂得它的人。

對孔可立老師視為本以為是平常之舉的例子太多了。

在一次,探望老師時,提到爨寶子字帖中印刷技術造成的筆畫的變化的模糊以及一些編輯的錯誤。面對鍵盤時代的入侵,對手寫文字的嚴謹已慢慢在淡出人們的視野。多處的錯誤,有些編輯已經沒有習慣再去認真考證出處,又在印刷中工序被節省,老師滿心憂郁,怎么一本好的字帖在市面上難尋蹤跡。半月后,老師通知我前往,打開一個紙盒,里面放置了六、七個扎好的一疊疊宣紙。取出其中一匝,遞給我,竟是他對爨寶子字帖臨摹全本,叮嚀我,盡量還是要臨摹碑帖,這作品供你參考,只是糾正了書中其中的一些錯誤。我不敢去估量這作品的經濟價值,還沒盡到師生的禮數,老師先以育人在先。一相逢,從作品到人品,嚴謹,統一,仿佛是明鏡,真性如水,一直高懸在那,不因被贊美而歡喜,反而在溫柔的照亮著我們這些隨老師學書的學生。在老師的人生觀中,肩負著書法的傳承的責任為首要,其他對他而言,什么都已經不重要了。在旁人眼里,名利之下,一切都生生的介入某種動機。他的慈善講學,他的為此慷慨,認為是作秀,他身后的非議,這些不合理,反而理所當然。我們無須向每個人申辯,但相信真、善、美,人們心中這永遠的情愫,總有一天會撥云見日,真相大白。

徐本一老先生贊他把中國書法薪火相傳,本色兼顧,果然驗證。

當我們面臨艱難時,老師又何嘗能逃脫呢?但爨體怪誕,不舉常規。原來,習爨體之艱難,他也是前后達五年之久,方才大成。但世間熟爨體書家極少,加上那個年代,信息閉塞,顛簸于江城三鎮之間求教,常常空手而歸。幸遇恩師鄧石峰前輩指點,此后墨池筆冢,習兩爨數百通,寒窗三年,才破悟得其法。又習兩年,才得其精髓。最后師古不泥古,汲取筆墨中“方形”的雄強,梳理筆畫,形成獨樹一幟的風格。前有恩師的風范,與當今他的無愧于心的書法的意境有著密切的關系。如今他已將師風發揚光大。

時下,書壇之風,潮流跟風,想一夜成名者,舉舉皆是。也有江湖清高者,費心固守,小格局布陣不見少數。即使大家有交臂之情,多年心法傳授也要徘徊揣測。像他這樣為師,不遺余力弘揚書法,今日書壇何能比肩?

書法的最高境界為達道,是大道,天人之道。需儒家的寬容,道家的超然,佛家的空靈,神采至上,創鮮活之作,與天地同和。通會之際, 孔可立先生已入人書俱老,傾用世之情,不疾不徐,自然無羈,窺見天人之道。

世人只知繁華葉茂之盛世,或者文房清供之風騷,豈有會意孤燈清冷,僧廊響木魚之的寂寥耶?少年風發,幾十載,筆耕不綴,自強不息,以筆墨壯筋骨,大任于斯,為薪火相傳書界之萬象之美,一代書道使者也!