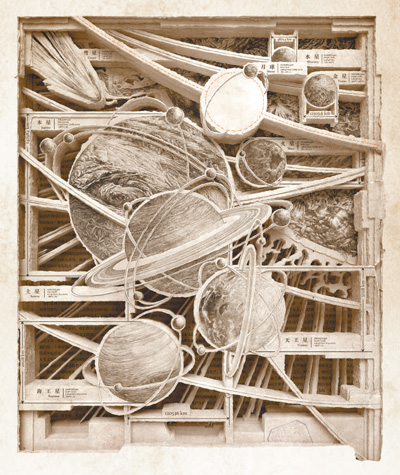

圖為電影《流浪地球》海報局部。

20世紀初

瑪麗·雪萊(英)《弗蘭肯斯坦》發表,被認為是世界第一部科幻小說

以梁啟超《新中國未來記》為代表的中國第一批科幻小說誕生

1954年

鄭文光《從地球到火星》發表,被認為是新中國第一篇科幻小說

1978年

葉永烈《小靈通漫游未來》發表,開啟中國第三次科幻熱潮

2015年

劉慈欣《三體》獲“雨果獎”,中國科幻走上世界舞臺中央

2019年

科幻電影《流浪地球》《瘋狂的外星人》等即將上映

今年,兩部由劉慈欣小說改編的科幻電影《流浪地球》《瘋狂的外星人》即將上映,此外,更多的科幻電影也在籌拍和制作當中。繼科幻文學的大事件——《三體》獲“雨果獎”,中國科幻首次走上世界舞臺中央之后,人們對中國科幻電影的起航翹首以盼,對科幻在中國的全方位發展拭目以待。

映射偉大復興中國夢

1818年誕生在工業化發軔之地英國的現代科幻,本身是現代化的副產品,中國科幻的發展同樣與中國現代化進程密不可分。這是科幻熱形成的前提條件,而科幻也足以成為中國社會變遷的晴雨表,是中國夢的一個鏡子。

中國科幻有過多次熱潮,第一次在清末民初,第二次在新中國成立初期,第三次在改革開放初期,當前的科幻熱是上世紀90年代之后的延續,同時又躍上一個新的臺階。清末民初,西方科幻被魯迅、梁啟超引進中國,被當作改造中國人的夢、實現國富民強的工具;上世紀50年代開始建立獨立的工業體系、80年代的改革開放和四個現代化目標,促進了科幻發展,造就了鄭文光、童恩正、葉永烈、劉興詩等名家;1992年后,中國推行社會主義市場經濟,這支持了當時唯一的科幻平臺《科幻世界》的發展,客觀上促進了中國科幻的新繁榮,培養出王晉康、劉慈欣、何夕、江波等骨干作家。

《三體》首部出版于2010年,這年中國經濟總量成為世界第二,中國制造業產值成為世界第一,隨后,2011年中國城鎮人口數量首次超過農村人口,這些都是現代化的標志性事件。科幻繁榮的實質是大國崛起雄心的映射。科幻是大國特有的現象。它產生在時稱“日不落帝國”的英國,又興盛在同樣是世界級大國的法國,上世紀五六十年代北美大陸出現科幻黃金時代,日本在70年代經濟崛起時,同樣出現科幻熱。現在中國也在加入這個行列。不少人看來,科幻異軍突起,代表的是一個民族的復興。這個民族要擁抱世界、夢想未來、進軍宇宙。

回應人類終極追問

當下科幻觸角的深廣程度遠超之前任何一次科幻熱潮,科幻受到年輕人廣泛歡迎,創新型企業家以讀科幻為榮,教育界引入科幻作為培養學生基本素質的手段。這一情況的出現,根本原因是科幻正在滿足新時代人們增長和變化了的需求,也反映了社會主要矛盾的變化。

一是科學技術給生活帶來的沖擊。以互聯網、大數據、人工智能、合成生物學、量子計算、虛擬現實、納米技術等為代表的世界新一輪科技革命給中國帶來深刻影響,科幻描寫的場面頻頻在現實中發生。比如基因技術便與日常生活發生密切關系,而這在科幻中早已不是新鮮事物。人們更加關注新科技會怎樣改變自身及后代的命運,對科學和未來充滿求知欲。

二是創新型國家建設的需要。在新時代,人們越來越認識到國家發展創新為要,而科幻以其嚴格科學邏輯上的奇思妙想,提供了培養創新意識和創新氛圍的有效輔助手段。人類20世紀以來許多創造發明都是先由科幻構想而后變成現實的,許多科學家和企業家也是在科幻啟發下走上成功之路,發展科幻有助厚植中國的創新土壤。

三是文化產業升級的驅動。人們在尋求中國經濟新的增長點,而科幻本身是一個值得關注的產業,根據南方科技大學最新發布的《中國科幻產業發展報告》,2017年中國科幻產業產值超過百億元人民幣,較上年增長13.8%。從世界范圍內看,科幻電影是發展成熟、具有票房號召力的電影類型,目前中國科幻電影版權交易熱烈,科幻電影制作潛力巨大。接下來的幾年,將有多部科幻電影陸續上映,極有可能開啟科幻全產業發展的鏈條。

四是終極需求引發的渴望。在解決了溫飽和極端貧困問題、邁向全面小康的過程中,隨著4億中等收入群體的崛起,越來越多的國人開始思考更多終極問題,比如人是什么,生命有何價值,人的最終歸宿何在,人在世界上乃至宇宙中是什么位置,等等。這正是以超越日常經驗為特征的科幻表達的核心話題。換言之,科幻的誕生就是試圖要回答這些終極命題,在哲學和神學之外,提供一種思想實驗,以釋當今人心之惑,施予技術時代的悲憫。它以現代神話方式呈現出來,更是科幻作家自覺的哲理和道德追求,比如王晉康的《活著》系列、何夕的《天年》系列、江波的《銀河之心》系列等,都在探尋“什么是生命和宇宙的目的”。

五是世界對中國崛起的關注。中國科幻正在成為一種國際現象,近年有一批中國科幻小說被翻譯到世界各地,中國科幻不斷成為國外大學課堂討論的話題,這成為中國文化受到海外關注的一個注腳,而它本身是中國經濟社會發生重大變化的體現,國際社會對中國的現代化、對中國的未來走向產生濃厚興趣。一些外國學者甚至認為研究中國的未來就要研究中國的科幻。這反過來進一步促動中國的科幻熱潮。

呼喚思想和藝術創新

科幻熱的興起也在一定程度上預示文學藝術的轉型。科幻作為一種類型文藝,不僅僅表現為娛樂性,它在某種程度上延續了人文精神和理想主義。另外,作為一種現實主義文學類型,它讓讀者重新直面影響我們生存的當代尖銳問題,在前瞻性、批判性、建設性上予人以新的啟示,提供應對百年未有之變局的新的世界觀。

近年獲得國內外重要科幻獎項的作品,無不把視角投向重大現實命題,涉及科學對社會和人性的影響、傳統文化在當代的傳承變遷、中國在多元化世界中的位置、民族國家在太空時代的走向、人與宇宙的深層關系等,這或有助文藝擺脫視野局限,回到更廣闊的人文關懷,煥發新的想象空間。另外,科幻作為一種更具國際話語體系特征的文學類型,正在做到融通中西、推陳出新,并走在現代知識和精神體系的生產者方向,因此也吸引了不少純文學作家在創作中融入科幻元素。

可以說,科幻文藝創作已經形成一個高原。每年優秀作品層出不窮,角逐包括銀河獎、星云獎、晨星獎等在內的多個專業科幻獎項,一些文學獎也專設科幻單元。這推動更多年輕科幻作者脫穎而出,他們中已有人創作出具備世界水平的作品,只是暫未取得《三體》這樣的廣泛影響力。應該看到,《三體》有它的特殊性,總體看來,科幻因它的較高閱讀門檻和審美獨特性,相對而言仍然局限在小眾范圍。這也反映出科幻創作自身面臨一些挑戰。我認為,科幻未來發展需要在以下兩個方面作出回應:

一是面對新時代科技進步,科幻亟待加大思想創新力。歷史上,很多技術發明是科幻最先描寫出來,然后才變為現實,比如潛水艇、飛機、電話、傳真、互聯網、原子彈等。但在如今的科技革命新浪潮中,最前沿的科技已超出科幻作家的想象。比如華裔科學家張首晟發現的量子自旋霍爾效應和天使粒子,很難由科幻率先提出,區塊鏈也很難進入一般人的想象。不少科幻作品卻仍在重復上世紀黃金年代的舊主題。這需要作家們回到科幻的初心,以更大的激情去加強創新。創作者要跟上科技發展的步伐,更深入了解前沿技術及其科學和哲學含義,深刻闡述科技帶來的倫理和社會沖擊。人類進入現代技術社會的歷史并不長,宇宙還有無窮奧秘等待破解,這給科幻作家的想象力留下了足夠空間。

二是適應新時代文化發展,科幻亟待提高文學表現力。科幻是文學大花園中的一枝,但在實際創作中,科幻的文學性還有待提升,不少作品像是簡單故事的集納,語言表達和人物塑造相對粗糙,沒有形成獨立的個人風格。科幻雖也有不以文學性見長的先例,如阿西莫夫的一些作品,但在新時代,科幻作家仍然需要有創造文學新模式、新經典的使命感,努力攀登文藝高峰。科幻界提出科幻未來主義、科幻現實主義等新的文藝概念,希望為新時代中國文化的創造性轉化和創造性發展注入新的活力。同時,也要堅持對科幻作為類型文學特征的把握,保持它的審美獨特性。

大凡社會變革,必然思想先行,文學藝術先行。中國與世界處于百年未遇變局,科幻用一種新的藝術形式,展現對這個時代人類的關懷。它代表著變革時代的審美變化和思想變化,也挑戰了思想和審美的極限。“新科幻,出東方”,中國科幻是迅速復興的古老文明對未來的大膽想象,它的征途將是星辰大海和廣闊未來。

(作者為科幻文學作家)

版式設計:蔡華偉

《 人民日報 》( 2019年01月01日 08 版)

(責編:袁勃)