學校是20世紀中國畫教育的主體,但歷代杰出的國畫家不是通過學校,而是通過非學校的途徑培養的。“非學校教育”即師徒傳授結合自學的教育形式,和學校教育相比,它有短處,也有長處。過去我們只講它的不足,對它的優長很少關注。我以為,要理解中國畫教育的特殊本質,改進學校的中國畫教育,重新認識非學校教育——亦即傳統中國畫教育形式,是十分必要的。

沒有進過美術學校的畫家

本世紀的中國畫專門教育,是以培養國畫家為目標的。1906年南京兩江優級師范學堂開辦圖畫手工科,1912年劉海粟、烏始光創辦上海圖畫美術院(后改上海美專),以及相繼成立的蘇州美專、武昌藝專、國立北京美專(后改北京藝專)、國立藝術院(后改杭州藝專)以及中央大學藝術科(后改藝術系)等各種美術院校系科,都開設中國畫課。1949年后的各類美術院校,也無一例外地開設國畫系或國畫專科。近百年來,學校出身的國畫家比非學校出身的國畫家多,但成就卓著者,卻比后者少。不妨先看一個名單:

吳昌碩、齊白石、黃賓虹、蕭俊賢、陳師曾、姚華、金城、吳觀岱、湯滌、吳征、陶冷月、陳半丁、王一亭、馮超然、吳征、程璋、蕭謙中、王夢白、俞原、俞明、賀天健、吳湖帆、鄭午昌、朱屺瞻、吳華源、鄭師玄、豐子愷、劉海粟、劉奎齡、樊少云、于非闇、陳之佛、丁衍庸、溥儒、溥雪齋、祁昆、溥松窗、胡佩衡、馬晉、汪慎生、秦仲文、潘天壽、汪亞塵、張大千、張書旗、王個簃、諸聞韻、諸樂三、錢瘦鐵、張石園、陸儼少、徐燕蓀、黃君璧、顏伯龍、李苦禪、江寒汀、錢松喦、唐云、關良、謝稚柳、吳茀之、趙少昂、蔣兆和、吳鏡汀、趙望云、葉淺予、林散之、陸抑非、劉凌滄、何海霞、陳緣督、陳少梅、秦古柳、郭味蕖、陳子莊、黃秋園、田世光、俞致貞、張其翼、梁樹年、白雪石、啟功、王叔暉、梁琦、崔子范、張仃、方濟眾、劉繼卣、黃胄、黃永玉、宋文治、程十發、江兆申、黃般若、鄧芬、盧子樞、盧振寰、來楚生、呂壽琨、方召麐、賴少其、趙松濤、孫克綱、賴少其、亞明、韓羽……

這個遠不完全的名單上的畫家,都不是美術學校或是非中國畫專業系科培養出來的。

也許有人會說,陳師曾、姚華、陳之佛、豐子愷、張大千、傅抱石不都是留學日本嗎?是的,但陳師曾學的是博物,姚華學的是法律,豐子愷到日本十個月,主要學語言和木炭畫、小提琴等,張大千學的是染織,傅抱石學的是美術史。陳師曾真正師法的是蕭俊賢、吳昌碩以及沈周、石溪等明清諸家;姚華、傅抱石均自學于古人;張大千前后受業于他的母親、兄長、李瑞清、曾農髯,再臨摹古人;上面沒有提到的嶺南三杰高劍父、高奇峰、陳樹人,他們的中國畫基礎都根出于廣東畫家居古泉而非東京美術學校,至于徐悲鴻、林風眠等,也沒有讀過中國畫專業,更是人們所熟知的。

非學校、非中國畫系培養的中國畫家在總的力量對比(質量)上不亞于學校培養的中國畫家,學校的中國畫教育至今沒有培養出吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽、張大千、傅抱石、吳湖帆這樣的大畫家,是不容置辯的事實。

齊白石在作畫。

師徒——自學模式

非學校中國畫教育依循的是“師徒-自學”模式,如潘天壽所說:“學習中國畫,自古以來都是師徒傳授加自學。”和學校制比較起來,師徒制有諸多顯而易見的局限,如缺乏集體教授與集體學習的環境,課程與教學方法不夠規范,教學內容與范圍相對狹窄,學生容易被老師的缺點所誤等。另一方面,傳統師徒制多受傳統道德倫理的約束,學生不能像學校那樣方便地接受民主思想和現代知識的教育。但師徒制并非如其否定者說的都是“封建教育”。在漫長的歷史中,師徒-自學方式培養了一代一代的藝術家,積累了豐富的經驗,而這些經驗與古人對中國畫本質、特性的認識緊密地聯系在一起,深刻反映著中國畫教育的規律。

中國畫程式性強,講究“理法”,師徒制比學校教育能更具體地傳授老師對理法的獨特理解與把握;中國畫又是特別需要靈性和悟性的藝術,最忌刻舟求劍式的死板記憶和數學公式般的劃一,師徒制相對易于因材施教,誘發學生的靈悟。中國畫有諸多門類、諸多流派、諸多風格、諸多畫法,學校教育較為強調它們的一般性,師徒制相對強調老師本人最拿手、最熟悉的風格與畫法,有利于從一點切入和深入,求得對中國畫本質較為專精的把握,古人所謂“凡學者宜執一家之體法,學之成就,方可變易為己格。”應即此意。當然,師徒相授的關鍵是老師的見識、素修和能力,沒有好教師,教不出好學生。在這點上,與學校教育并無區別。

在古代,如何“學”比如何“教”更受關注。五代荊浩在總結唐人繪畫時,說“吳道子畫山水有筆而無墨,項容有墨而無筆,吾當采二子之所長,成一家之體”。這種揚長避短、力超前人的態度與方法,受到美術史家郭若虛的肯定。宋代劉道醇以理論形式提出的“師學舍短”,被后人稱作“千古不易”之論。這表明前人對師徒制中的師生關系,早就有睿智的看法。至于自學,包括如何學做人,如何在藝術上進行選擇,如何學習畫理與畫法,歷代畫史畫論的論述不勝枚舉,其中最值得注意的,是主張轉益多師之說。中國美術史上的那些大畫家,包括近代以來的任、吳、齊、黃、潘、張、傅等等,幾乎都是經過師徒相授又轉益多師,才獲得成功的。師徒相授—轉益多師(主要通過自學)—自出機杼,可以說是中國傳統美術教育的一大特征。20世紀各類學校的中國畫教育,大大疏遠了這一傳統,變得更加看重派系師承,甚至演為近親繁殖——徐悲鴻學派和新浙派,莫不如此。

毫無疑問,師徒-自學模式不能取代學校教育,但學校教育應吸取師徒-自學模式的長處以改進自己。如推行兼有師徒制因素的工作室制、異師制等。對中國畫教育來說,這也許具有戰略性的意義。(本文系摘選,作者系知名書畫理論家、中國藝術研究院博士后導師)

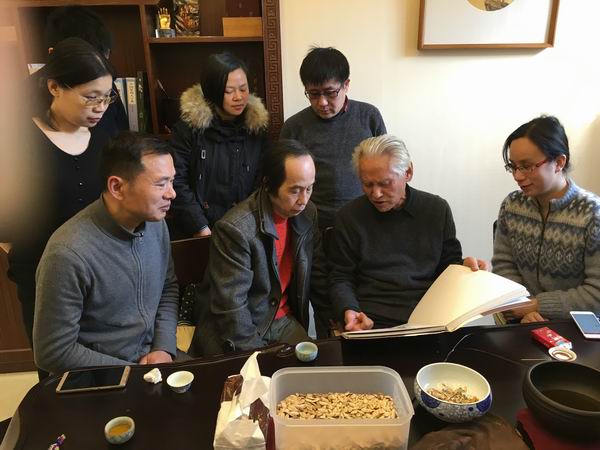

中國美術學院山水畫專業的師生研討作畫

[延伸閱讀]:

談中國畫教育,先得弄清中國畫的核心價值觀

文/張偉平

對于中國畫教育,我認為不管是傳統的“師徒相承”,或是美術學院的規模教育,都要首先弄清中國畫的核心價值體系是什么。在此之后,我們才能談美術教育的改革問題。

相比西方大師如達·芬奇、倫勃朗的素描中對對象惟妙惟肖的刻畫,中國畫對物質性的描述是不及他們的,由此上世紀初一些老先生提出要改革中國畫。但是,這并不是中國畫的本源。我曾經看過一幅畫,是用油畫再現馬遠的《踏歌圖》,“形”一點沒有走樣,但卻絲毫無法讓人感動,我以為這是因為其中缺少了中國畫用筆的“爭與讓”、“虛與實”。其實筆墨的“爭讓”反映的是畫家對人對自然的生命態度,既然是生命態度,也就有一個層次問題,也就是我們常說的“境界”。它是觀者讀畫的一個進入點。上面這個小例子,已經開始涉及到中國畫核心價值觀這個大問題了。

中國畫家看到的世界雖然很復雜,但人與自然、人與物、人與人都存在著各種關系,如何達到一種和諧,就是一個“爭讓”的問題。比如畫樹,前面的樹用筆簡單一點,后面的樹密一點,疏密相間,它的關系就形成了;再比如畫山,大小石塊相間,前后左右的關系就區分出來。表現山的高聳雄渾,在手法上中國畫不用“尺度”衡量,而用“云煙鎖其腰”,更顯巧妙。所以中國畫在表現大自然復雜關系的時候,講究的不是視覺規律,而是用筆墨的虛實相襯來調動人的情緒,要調動的是讀者內心的認同感,具體用的手法就是“相間法”——以大小相間、疏密相間等手法表達“爭讓”觀,反映生命態度。這樣一來,中國畫中就誕生了無窮無盡的“筆墨狀態”。比如董其昌,大家都覺得董其昌的畫形式感很強,其實他用的就是“相間法”:無數的濃淡、疏密、大小色塊之間的關系,營造出虛和實;山是實、云是虛,虛實之間就把引起情緒變化的因素提煉了出來,東方文化的智慧在繪畫上的反映也正在此處。另一個需要強調的問題是,當代有很多畫家不重視國畫基礎畫法,一味的追求觀念表現、個性表達,也說明他們對中國畫的理解較為淺薄。中國畫的最高法則是相間法則,它用“相間”法則形成的“虛實關系”揭示得是最復雜的生命狀態與生命層次。我們甚至可以從畫面的筆墨表達的爭讓程度看出畫家正處在怎樣的生命境界上。

既然中國畫能夠運用筆墨狀態揭示生命體的內心狀態,那么這個畫種一定是能生存、且與時俱進的。因為人的內心狀態在各個時代是不同的,其審美狀態和所崇尚的東西也會發生變化。

再回到我們的美術教學上,無論是傳統師承還是學院教學,都仍處于一個較亂的階段,因為很多老師或多或少存有西畫的造形理念,不明白中國畫的核心價值觀,更不明白由這個核心價值觀要求下產生的核心技法的表達方式,對于中國畫的理解和認識還處于一種中西都是同樣造形手段的模糊狀態,拿什么去傳授給學生呢?所以很多時候我們的教育癥結,正在于缺乏明理、明道的老師。我很幸運,在求學階段碰到了導師童中燾。他是一位“明師”。在技法上,他的要求很嚴格,但是在明理重道的方面,他的要求則更高。有明理、明道的老師的話,求學者就能少走彎路,更不會誤入歧途。

中國畫所說的“意境”其實是“心識之境”,每個人的“心識之境”是不同的,畫家的表達和觀者的感應也是不同的。比如《溪山行旅圖》,最初一看的感覺是莊嚴和雄渾,能激起觀者內心的“正能量”和樂觀積極的生命追求,但再往深理解,仁者見仁,智者見智。然而,中國畫的“心識之境”不是靠西方那一套精確的造型觀、明暗法則確立的,但現在幾乎所有的美術院校在安排課程時都將其作為主要造形手法,讓中國畫家用這種造型手法去表現對象的物質性,結果就是中國畫高度的喪失。最基本的中國畫臨摹,如果沒有明白畫理的老師指導,那么我們的學生所謂的“臨摹”,不在“臨”,只在“摹”。只是拷貝宋人畫作之“形”,對于精微的體格、精妙的用筆、復雜的筆墨關系都沒能理解,此時的臨摹就成了工匠行為,唯一的好處就是體會一點描成山體、樹體的快感,但這卻是大量的美院學生日復一日正在做的功課。

因此,我們現有的教學模式離中國畫的核心觀念還很遠,包括對書法的漠視。結果造成國畫學生對國畫工具的把握存在很大問題,因為書法能力弱,對筆的把控也弱,更無法表現出毛筆中濃淡枯濕的變化。中國畫里毛筆、宣紙、墨的特性都會隨著紙上的濃淡枯濕的變化,被注入畫家生命的狀態,要達到這種境界絕不是一朝一夕的事。拿山水畫舉例,我們畫山石,怎么去了解筆墨的組構?首先要借“他山之石”去琢磨古人的石法,所以中國畫特別強調臨摹。但是很可惜,學生由于畫理不明,不能對臨經典名作,我們現在的臨摹課就成了走過場,課上完了,學生交上來的作業,不是對臨出來的,是先拷貝出形體,然后把墨色填上去,畫的大樣出來了,但學生的繪畫能力沒有得到提高,那這個現象是怎么造成的呢?歸根結底是對中國畫不自信。

從上個世紀開始,對中國畫的改革、創新的聲音不絕于耳,直至今日,很多人仍然在未能理解中國畫的核心價值觀,也不懂中國畫的核心技法的情況下,總想要改變它。如今很多跡象已表明,一味的改革、創新中國畫,已經越來越丟棄它的根本——筆墨。筆墨是根據時代在不斷變化的,但萬變不離其宗——它所跟隨的是不同時代的人,它所具載的是不同的人性。我以為中國畫對生命的基本需求是不會變的,是“畫貴靜氣”,這和我們的養生之道是一樣的。中國人對生命的認識與西方的有所不同,禪宗講“禪定”,認為生命在靜的時候能量是最大的,生命的思考、領悟能力是最強的,因此要常常“靜思”。所以中國畫并不提倡陰暗的、怪誕的筆墨方式,如《早春圖》,表現的是早春復蘇的山嵐、滋潤的樹木,喚醒人們對生命的熱愛和向往。

認識到中國畫的核心價值觀后,那么什么是中國畫的核心技法呢?我們教學就是要教學生中國畫的筆墨和基本畫法(勾、皴、擦、染、點)。但“畫法”不是用筆技巧,“勾、皴、擦、染、點”只有和形體產生聯系時,才被稱為“畫法”。這是一個“理”的問題,比如,一個“個字點”不能隨意點,要點成一棵樹,需要畫家的精心排序、組合,這就是“理”,我們稱之為“畫法”,這才是中國畫法的學習。現在我們的學習者在這一問題上大打折扣。美院的國畫課程主要是臨摹、寫生、創作三大塊,臨摹成了拷貝,寫生又受西方繪畫觀影響很大。經典繪畫的范式都沒有“背出”,要去寫生,哪來的感覺?《荀子·勸學》中說“君子生非異也,善假于物也”,只有先記住了不同類別的經典之作,才有可能開創自己的畫風。但現在很多人都是憑感覺在畫,勾勒沒有緊要處,虛實也不去注意,表達情緒的深度和高度會缺失很多。不敬畏經典之作,沒有傳承之心,盲目談創新,這就是現在我們學習者的狀態,可以想象這種學習態度最終只會導致粗野畫作的出現。

中國畫的傳承應該從畫理入手,由理入道,進入內心狀態,但在如今的師承關系中,明理、明道的老師太少了,導致“師承”墮入了下下層。時代在快速發展,我們的教學內容勢必要跟上時代。然而,在沒弄清中國畫的核心價值觀的情況下,很多的院校都在教學理念上往創新方向走,那么師資也就隨著這個方向來,學生年紀尚小,也犯迷糊,老師怎么說就怎么學。這樣看來,中國畫教育的前程著實堪憂。