2016 年 9 月 29 日,由中央美術(shù)學(xué)院主辦,中央美術(shù)學(xué)院造型藝術(shù)學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館承辦,中央美術(shù)學(xué)院院長范迪安策劃的“中央美術(shù)學(xué)院造型藝術(shù)年度提名·2016——喻紅:游園驚夢”,于中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館開幕。

這次展覽距離喻紅第一次在中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館參加群展已相隔26 年,藝術(shù)家近兩年創(chuàng)作的19 件架上繪畫作品以及3 件玻璃雕塑作品,使人看到喻紅的思考幾經(jīng)變化,藝術(shù)創(chuàng)作進(jìn)入更加熟稔的階段。

徐冰在開幕式上打趣道,在我剛到中央美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)之初,曾畫過一幅《大衛(wèi)》的肖像,老院長靳尚誼先生曾夸贊我是建校以來畫《大衛(wèi)》畫的最好的學(xué)生。短短數(shù)月后,喻紅畫的《大衛(wèi)》像就打破了這個說法,我也承認(rèn)《大衛(wèi)》她確實(shí)畫的比我好。

徐冰的這一番話,無疑是贊揚(yáng)了喻紅的基本功來的深厚、扎實(shí)。本次展覽,喻紅以精湛的寫實(shí)畫風(fēng)并置、拼貼相異時空的場景和人物——橫跨了古代與現(xiàn)代、西方與東方、夢境與真實(shí)。藝術(shù)家則像是打了一場太極,將天地萬物匯于掌中。

同時,展覽延續(xù)“喻紅:平行世界”(蘇州博物館,2015)中以多重維度觀看和理解世界的方式,“游園驚夢”既可作為一個真實(shí)空間出現(xiàn),又是一種精神上的所指,前者是藝術(shù)家遇見一座久未修葺的公園,它作為創(chuàng)作元素出現(xiàn)在展覽同名作品《游園驚夢》中;后者則包含兩層蘊(yùn)意:一是喻紅在創(chuàng)作中長久以來所注重的,作品與展示空間的互相契合,“園林”的含義承接著“喻紅:平行世界”中對空間和作品的思考,把頗具地理特點(diǎn)的精神氣質(zhì)置入到更加現(xiàn)代化的中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館空間;二則指創(chuàng)造一個無設(shè)限的精神空間,用以囊括繪畫中人物所經(jīng)歷的平和美好、荒誕戲謔、無知愚昧。

喻紅說道,“游園驚夢”是昆曲里一個很著名的橋段,一個超現(xiàn)實(shí)的故事,它將夢境、真實(shí)、生死雜糅在一起。把這四個字單獨(dú)拆開來,每個字也都可以構(gòu)成一個很有意思的話題,這個過程與我創(chuàng)作的過程達(dá)到了某種程度上的契合。

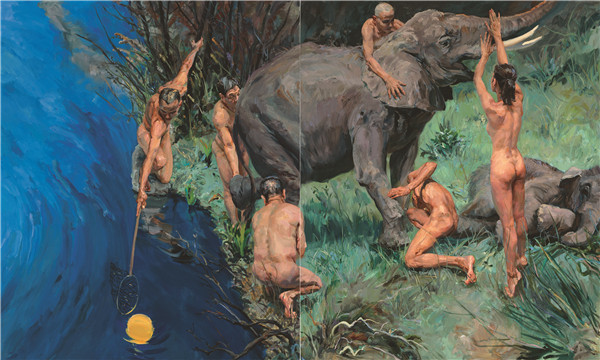

《游園驚夢》2015 布面丙烯 500 x 920 cm

這幅體量巨大的《游園驚夢》,信息量也巨大,河的兩岸所發(fā)生的是兩種場景,一邊是亭臺樓閣、萬物平和;一邊是充滿殺戮、烽火連天。畫面中從在荒野中不諳世事的嬰兒,到長大成人后心思變得無比復(fù)雜的人類。這中間經(jīng)歷了多少像“刻舟求劍”、“猴子撈月”、“盲人摸象”的愚昧、荒誕和野心。藝術(shù)家欲通過這些拼湊的場景引發(fā)了眾人對于人性的思考,同時,繪畫中對個體的描繪異常真實(shí)、直接,人物甚至裸身出現(xiàn),如此摒棄了用衣著符號勾連時代的做法,反而剝離掉人的個體差異性,以便能觸及到更深入的人性探討。

《游園驚夢》局部之“百子圖”

《游園驚夢》局部之“盲人摸象“、“猴子撈月”

《游園驚夢》局部之”刻舟求劍“

策展人范迪安院長在評價“游園驚夢”系列時說道,該系列具有新的空間結(jié)構(gòu),是立體、交錯的,在人物與景象之間形成巨大的視覺錯落,在‘此地’與‘彼處’的距離中形成反差,在縱向上拉開深度,在橫向上形成錯位。總之,她像一個戲劇導(dǎo)演,把畫布當(dāng)成了劇場,在其中安排她的一個個角色,而這些角色又是她心理的投射。正是在這樣的一種戲劇化的編排中,喻紅的繪畫有了更鮮明的自我意識,營造了一種‘極端情境’,也展現(xiàn)了在圖像時代將動態(tài)影像植入畫面的實(shí)驗(yàn),在這個意義上,喻紅正在建構(gòu)一種新的繪畫方式。

《不負(fù)春光》, 2016 布面丙烯 300 x 640 cm

《不負(fù)春光》中的“網(wǎng)紅”

《不負(fù)春光》中的“網(wǎng)紅”

作品《不負(fù)春光》,她從盧梭的繪畫中獲得靈感,描繪了像夢幻一樣的場景,在此場景中的兩個女主角,卻是當(dāng)下的網(wǎng)紅形象。

《百尺竿頭》, 2015 布面丙烯,三聯(lián), 每聯(lián) 200 x 250 cm

作品《百尺竿頭》則構(gòu)建了一個現(xiàn)實(shí)和超現(xiàn)實(shí)并行不悖的世界,三組各異的人物在同一個電線桿上占據(jù)不同的位置,以豎三聯(lián)的形式并列起來,以寫實(shí)的表象來傳遞超現(xiàn)實(shí)的結(jié)構(gòu)和狀態(tài)。

《快照》, 2016 ,布面丙烯 ,76 x 97 cm

作品《快照》首次將動物作為主要的描繪對象,并且頗具人的形態(tài)和氣質(zhì)——擺拍或拍照,喻紅把人的形象剝離地更遠(yuǎn),卻與她所創(chuàng)造的“游園驚夢”更加貼近。

《風(fēng)起云涌》, 2015 ,布面丙烯,140 x 150 cm

《金屬的聲音》, 2016 ,布面丙烯,200 x 200 cm

《觀濤》, 2016 ,布面丙烯,150 x 200 cm

《十字舟》, 2016 ,布面丙烯,140 x 150 cm

《風(fēng)輕云淡》, 2016, 布面丙烯,97 x 76 cm

遠(yuǎn)赴捷克創(chuàng)作的3件玻璃雕塑作品

《坤乾》, 2014 ,布面丙烯,三聯(lián) , 每聯(lián) 250 x 300 cm

《坤乾》局部

《坤乾》局部

《日月同輝》, 2014 ,布面丙烯,雙聯(lián), 每聯(lián) 200 x 250 cm

《日月同輝》局部

《日月同輝》局部

藝術(shù)評論家黃篤在看完展覽后表示,整個展覽的空間布局、強(qiáng)弱關(guān)系、節(jié)奏感都是讓人很享受的。站在福柯的角度來說,人最大的焦慮是來自于對空間的焦慮,而藝術(shù)家對此也給出了自己的見解,喻紅的畫作中包括了文化空間、休閑空間、實(shí)用空間、虛擬空間等等的涉及,她將圖像和現(xiàn)實(shí)進(jìn)行了重新編織,并且,畫面并沒有特別強(qiáng)調(diào)語境化,在我看來,去掉語境化,也是她創(chuàng)作中重要的組成部分。

如策展人范迪安院長所言,喻紅的繪畫語言堪稱‘紀(jì)實(shí)虛構(gòu)’ ,既沒有丟棄一直以來所秉承的紀(jì)實(shí)性的具象語言,同時又將豐富的人物形象、刻劃入微的物理質(zhì)感、超現(xiàn)實(shí)的原始意象和夢幻般的元素并置,它們復(fù)雜而精美,但又能在匆匆一瞥后給觀者留下長久的回思。

上世紀(jì) 90 年代初,當(dāng)時國內(nèi)的當(dāng)代藝術(shù)圈政治波普和玩世現(xiàn)實(shí)主義大行其道,但是喻紅在創(chuàng)作上反而而更關(guān)注周遭年輕人的生活和內(nèi)心體驗(yàn),她描繪了一批在單色背景下,形態(tài)各異的年輕人形象,被稱為“新生代藝術(shù)家”;到 1999年開始創(chuàng)作“目擊成長”系列,喻紅將自畫像式的系列油畫與現(xiàn)成的史實(shí)圖像組合放置——她從一個初探者的階段轉(zhuǎn)入與時代共振的階段;到了創(chuàng)作形式感強(qiáng)烈的史詩性“金色”系列( 2008-2011)的階段,畫面結(jié)構(gòu)更進(jìn)一步地體現(xiàn)出藝術(shù)家對中國傳統(tǒng)繪畫、敦煌、克孜爾千佛洞壁畫以及西方傳統(tǒng)繪畫的持續(xù)性鉆研,所勾連的時間和空間更加廣大和深遠(yuǎn);到“喻紅:憂云”(長征空間, 2013),她從對個體形象的關(guān)注,轉(zhuǎn)向更加內(nèi)在的,對人情感和處境的關(guān)心;“喻紅:平行世界”(蘇州博物館, 2015)里,喻紅則將現(xiàn)實(shí)及人物帶入到超越時空的領(lǐng)域中, 直到此次“游園驚夢” ,喻紅在一步步拓闊藝術(shù)創(chuàng)作范疇的同時,苦心孤詣于以藝術(shù)創(chuàng)作的方式來觀察作為本質(zhì)的人群和個體,她的這種內(nèi)外交替的創(chuàng)作方式被策展人稱作“一種自我游歷” ,“是外部世界與她心靈碰撞而生成的機(jī)遇,而‘驚夢’更是一種覺醒,是她的自我心靈與現(xiàn)實(shí)世界之間所產(chǎn)生的‘秘響回通’。”