8月7日,周斌前往終南山,以《遺言》開啟了他的一年計劃。在終南山上,他尋找到一棵與其年齡相仿的松樹。在樹下寫了一封遺言,后于樹身鑿孔,將寫有遺言的紙箋放入其中密封。此紙箋寄生于樹身,經歲月荏苒。

周斌做“一年”

2016年8月7日,周斌驅車前往終南山,他決定在那開啟他新的“瘋狂”計劃——《周斌:365天創作計劃》。計劃于8月7日啟動的持續365天,周斌將每天創作一件新作品。

這樣的想法其概念來源于周斌2010年的創作項目《30天:周斌計劃》,不同的地方在于這次是“一年”,也就是堅持一年,每天都要創作一件作品。聽上去很瘋狂是嗎?周斌坦言,“人生進入下半場,藝術進入下半場”,他決定嘗試點新鮮的。

8月8日,第二天,周斌駕車從西安到青海西寧,行程千余里、歷時12小時至西域蒼茫之地。車后拖曳一根從老家具上取下的木質構件,將其磨礪成劍。

不難發現,越來越多的藝術家將他們的行為藝術作品做成一個計劃或者項目。在項目實施的過程中總是提前或者不斷的“曝光”在觀眾面前,不管是“被動”的還是“主動”的曝光。與過去不同的是,先不討論“互動”的好壞,“互動”總歸被強調了。

提到365天,很容易讓人想到上世紀末那個喜歡做“一年”的謝德慶:把自己關一年,拒絕任何形式與外界的交流;把自己“關”在戶外一年;不能進入屋子里面;把自己當做“打卡機”,每小時打卡一次打一年卡;把自己和另一個人拴在一起一年,任何時候都不能碰觸對方......這個“偏執狂”在做完這些這么酷的行為后宣布停止創作,不知道在多少當代藝術家那里幾乎成了神一樣的傳說。

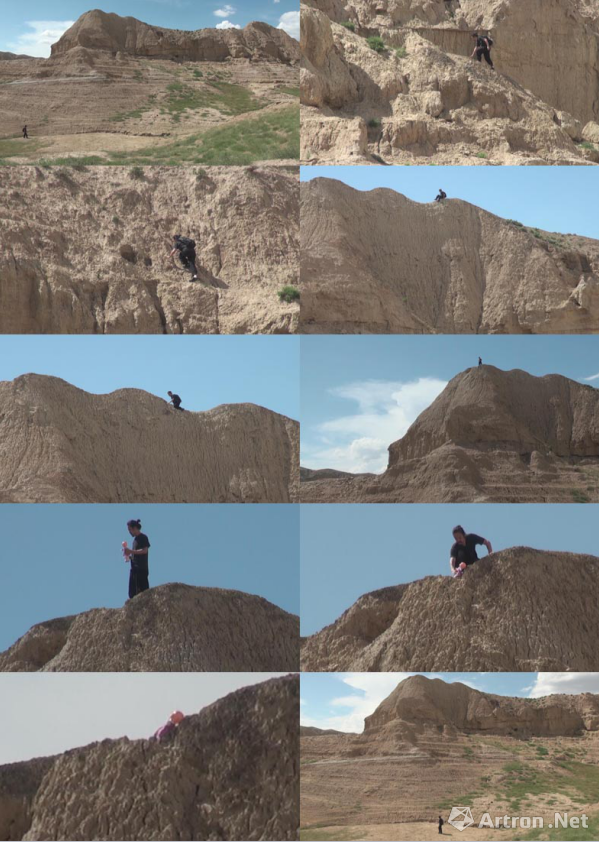

8月13日,中國青海海南州,周斌將一個會發聲的玩偶孩子流放在山巔,面朝湖水。(到山巔有一段長十余米,僅二十公分寬需騎行通過的山脊,常人不會到達),取名《野孩子》

與謝德慶一樣的是,周斌湊巧也是一年,但他無意與之對比或向之致敬,一年只是一個時間單位計量上的方便。不一樣的是,周斌來去是自由的,不用局限在某一個地方,不“自由”的是他必須每天創作一件作品。周斌說他有意將藝術創作與日常生活強行融合,用項目的強度在身心層面把創作力逼到極限,在藝術與生活的失控狀態中尋求并建立“新秩序”。 每天創作一件作品是唯一的規則,媒介不限。可以信手拈來或有意為之,可以突發靈感也可以蓄謀已久。在盡量避免重復的每一天里,周斌面臨的每一天都是“嶄新”的。

為了使項目得到經費的保障和工作團隊的組建,周斌和策展人藍慶偉在項目中也引進了我們熟知的眾籌,目的是為了使這個創作項目擁有更多的可能性和更好的完成度。策展人藍慶偉指出,眾籌將使創作項目更具有公共性,參與者與藝術家、策展人之間圍繞本項目展開的一系列互動對話,無疑會大大豐富項目的內涵。這些信息也將是本項目書籍文獻的重要組成部分。

在這次計劃的眾籌方案里,接受眾籌的上限人數為365人,每人限籌一件作品,按參與順序獲取對應天數的作品,作品是有藝術家簽名之銷售版原件。每一位眾籌參與者為此要付出365元。在項目結束后的三月內,策展人和他的團隊將舉辦專題展覽、出版項目文獻,展覽結束后作品會交付給眾籌人。

在此期間,通過網絡,策展人團隊和藝術家將計劃進展情況定期公布于眾,十五天公布一次創作進展,觀眾可獲得藝術家每一天創作的大致情況。比如:8月7日,周斌前往終南山,創作了作品《遺言》。公布里寫著:行為+裝置,2016年8月7日,中國西安終南山。過程:周斌回到故鄉西安,上終南山尋找到一棵與其年齡相仿的松樹。在樹下寫了一封遺言,后于樹身鑿孔,將寫有遺言的紙箋放入其中密封。此紙箋寄生于樹身,經歲月荏苒。

8月8日,周斌創作了《木劍》:行為+雕塑;過程:周斌駕車從西安到青海西寧,行程千余里、歷時12小時至西域蒼茫之地。車后拖曳一根從老家具上取下的木質構件,將其磨礪成劍......

何利平:行為企劃案

前幾日,那個紅極一時的沙灘哥也剛在北京舉辦了一次個展。他把六天的行為表演取名叫“行為企劃案”。《行為企劃案》分三個部分:第一部分是做為獎品的作品展示;第二部分是關于日常行為比賽的行為現場;第三部分是日常行為比賽現場的影像呈現。

第一位參與者與何利平互動,參與“關于日常行為比賽”的行為現場

藝術家何利平正在根據參與者的方案實施行為

這三部分共同構成《行為企劃案》。其中,行為現場的表演從8月5日開始至8月10日起,在每天的下午2:00至5:00進行,六天的主題分別為:創意方案、無字作文、發呆、聊關于信仰的話題、不停搖擺、發泄。開幕當天既是“行為企劃案” 項目1“創意方案”的實施日。

在藝瑯國際的一樓即是展覽行為實施“關于日常行為比賽的行為現場”的主展廳,何利平這次行為邀請了10位參與者介入,依然延續了他希望“日常現實通過行為作品重新回到現實的過程”,但沒有像《只要心中有沙,哪兒都是馬爾代夫》對時空的置換。而是由參與者提出藝術家何利平與行為現場中沙發之間產生的各種可能。

獎品2,《被放過期的食品》在一年多以前,何利平一次性買了約500元的食品,存儲至它們過期,過期食品、超市購物車和裝裱好的發票清單組成獎品二

獎品3,《呃2#》不銹鋼鏡面雕塑 95 x 45 cm

在整個比賽過程里,何利平做為唯一的裁判將在主觀的基礎上對他們的表演做一個客觀的評判,每個比賽里將有一位表現最好的參與者通過抽簽的方式獲取一件作品(獎品)。這六件獎品分別是:獎品1,《MC.行為參考—雜種文化》高清視頻一版,作品長度 03′50″(附收藏盒和收藏證書);獎品2,《被放過期的食品》在一年多以前,何利平一次性買了約500元的食品,存儲至它們過期,過期食品、超市購物車和裝裱好的發票清單組成獎品二;獎品3,《呃2#》不銹鋼鏡面雕塑 95 x 45 cm;獎品4架上作品《2#》 150 x 200 cm,在油畫布上隨意想些數字相加,并計算出一個總和;獎品5,一件行為作品,藝術家擬定了一份行為藝術實施合同,獲勝者可以要求藝術家在指定的時間、地點,實施一件現場行為藝術作品(藝術家將根據獲勝者提供的現場圖片制定具體方案),藝術家自行承擔全部費用;獎品6,《身上的每一寸贅肉都是對生活的妥協》120 x 67㎝獎品內容是收藏級行為圖片一版。

獎品5,一件行為作品,術家擬定了一份行為藝術實施合同,獲勝者可以要求藝術家在指定的時間、地點,實施一件現場行為藝術作品(藝術家將根據獲勝者提供的現場圖片制定具體方案),藝術家自行承擔全部費用

獎品6,《身上的每一寸贅肉都是對生活的妥協》120 x 67㎝獎品內容是收藏級行為圖片一版。

這些做為獎品的作品大部分都是何利平關于“日常”的思考,如“被放過期食品”、“數字畫”、“贅肉”,也有跟自己經驗相關的作品,如“雕塑”、“MC.行為參考—雜種文化”和“一件行為藝術實施方案”。參與日常行為比賽的參與者通過對日常行為狀態的最佳呈現來獲取這些作品,何利平則把參與者對日常行為的再表演來換取作品的行為過程做為他的作品。

項目化后的行為藝術的精心設計

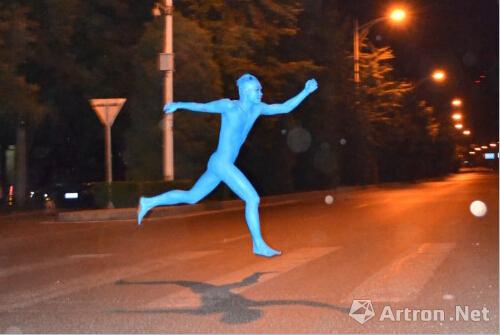

這一次,何利平沒有選擇將自己曝光在更廣泛的互聯網上,再火一把。不提沙灘哥,很多觀眾未必知道何利平,也未必有更多人知道何利平N年前創作的那件一樣在網絡上鬧得沸沸揚揚的《@41》。就像一樣以行為藝術著稱的藝術家厲檳源,在過去的兩年間已不在望京一帶裸奔,“裸奔哥”漸漸退出人們的視線。無論是其在楊畫廊的個展《水源地》,還是他前段時間去參演那部電影《失蹤的警察》都與“裸奔”再無關系。

裸奔哥

《功夫》截圖 行為記錄,單頻錄像 5'24'' 5+1AP版 2015年

但他們并不否認傳播在其行為藝術作品設計中的重要性。厲檳源就曾表示,他認為當代藝術最重要是屬性之一就是傳播。“我考慮觀眾,但是我的觀眾是上帝,是隱形的,或者說我就是自己的觀眾,我在創作的同時也從另一個角度在觀察我自己。”他說借用奧古斯丁的《懺悔錄》里的一段話回答:“我一點點地開始意識到我的處境,并尋思著把我的愿望讓他人知道,這些人或許可以滿足它們。但我卻做不到這一點,因為我的愿望在我的心內,他人卻在我身外,而他們又沒有什么本領穿透我的心靈。于是我便揮動四肢,弄出聲音,指望以這些記號表明我的意思,盡管它們與我想用它們去模擬的東西相差甚遠。”

在今天,我們面臨著一個前所未有的傳播開放的形態,每個人都會自覺不自覺地會去傳播。楊衛認為,這在時下是不可避免也不用避免的一個問題。“在做作品的時候都會這么去想,因為年輕一代跟過去是完全不一樣了,過去沒有電腦,沒有網絡,靠紙媒在維系這個時代的時候和今天的藝術形態是不一樣的。那個時候都是一個很小的圈子看,在這個很小的圈子里面得以傳播,得以流行,談論,才構成了今天所謂的藝術史。九十年代張洹、馬六明、蒼鑫等人,全中國就幾百人知道他們。因為今天市場開放了以后,可能更多的人知道有行為藝術,這與今天年輕人面對的語境完全不同,今天任何一位年輕的藝術家一開始就面臨一個廣闊的語境跟可能性,這個時候必須做成調整,要學會跟這個社會進行交流,學會跟現在當代的媒介如何去運用當下的這些媒介,尤其是媒體、傳播等等方面,青年藝術家會自覺地傳播這一部分帶入他的藝術思考當中,也就是說這一部分也是他藝術的一部分,內化成為他的一種藝術觀念的一部分了。”

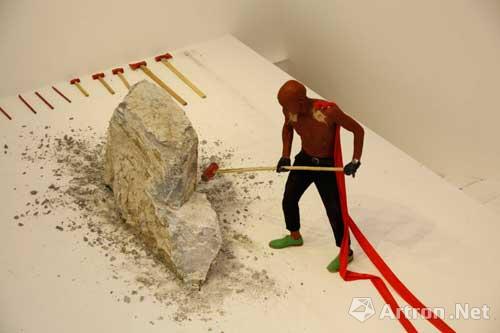

相對九十年代的作品,楊衛認為年輕一代做得更加精致。“例如刮子的《一輪紅日》,你看著行為是很簡單,實際上是精細設計過的,反而是越來越精致。”楊衛提到的刮子是藝術家劉成瑞。在去年藝瑯國際的展廳里,藝術家劉成瑞身著紅妝,銀鉤穿過雙肩的琵琶骨,在提前布置好的“舞臺”中“耕作”,累了就睡在“紅日”上。每日重復勞作,碎石幾十塊。成長在青海的劉成瑞,從小的生活中就有神話、草原、雄鷹這些元素。而穿琵琶骨是他從父親處得到信息,“古時穿了琵琶骨的大多都是不好的人,它是一種審判,也是一種牽制。”這種“牽制”與“審判”,劉成瑞用兩條紅布鏈接天花板,似乎在訴說生活中的很多事情也許“冥冥之中有天意”,但劉成瑞本身每天碎石的工作又是與之相抗衡的。他將自己和勞作工具涂成紅色,自己、生產工具、太陽都是紅的,有人將這紅色看做是政權,有人看做是階級,有人看做是“動力裝置”。在藝術家高氏兄弟看來,劉成瑞以勞動方式實施的碎石行為,在喚起人們久遠追憶的同時,更激發人們對當下勞動者真實處境的關照與思考。

劉成瑞《一輪紅日》行為現場

在整個行為過程中,劉成瑞的吃喝拉撒睡以及鑿石都在展廳中完成,藝術家分解出的每塊石頭都有一個主人,并以生者之名命名。劉成瑞所敲打下來的石塊,觀眾可收藏帶走,而這樣石頭便會隨著分散到世界不同的角落。整個行為現場,不僅舞臺是精心設計的,連“劇情”的反轉也都是預設好的,比如在碎石之后,劉成瑞搖身一變,西裝革履的在畫廊里整理石頭檔案,以待將之售出。還值得一提的是,在此次行為過程中,藝術家還利用了網絡流行的視頻直播,而所敲的石頭也有相當一部分通過網絡銷售達成收藏。

那段時間里,行為藝術搞網絡直播喊別人來看的事在長沙也有發生。久居在長沙的策展人袁霆軒和姚益青兩人通過在網絡上發出邀請,讓所有人來看他們策劃的行為藝術項目《行為聯播》。《行為聯播》以六位行為藝術家開啟,他們是白崇民、王楚禹、信王軍、文鵬、相西石、周斌,項目的前置是:藝術家依據在線實時直播創作并展示作品。在這個前提里,行為藝術是其主要形態。所以那段時間里,時不時就能在網絡直播里看到一個女人沒事拿著筆,畫著自己的臉,還發出一些奇怪的詞句,請不要驚聲尖叫,那是“安道爾藝術所”邀請的某個藝術家在實施她的作品。袁霆軒說,“安道爾藝術所”一開始就被定性為“嚴肅的開一場國際玩笑”,因為在今年的4月1日愚人節,他們召開了第一次的發布會。

行為藝術也可以不再是表演

雖然不少的行為通過精心設計,無論是線下的現場還是網絡的直播,總歸大都帶著行為本身的表演性質,但這當中也有例外的嘗試,比如開篇提到的周斌。除了定期公布“行蹤”之外,周斌并不打算直播自己的行為現場。一定程度上,他放棄了這種主動上的“互動”。

無論是2010年的“30天計劃”,還是最新開啟的“365天計劃”,周斌都把行為帶進入生活領域,不再強調“藝術的行為”與日常的行為之間的區分。“實際上,周斌的行為完全可以不叫‘藝術’,周斌的行為什么都不是,但在某種意義上,什么都不是的東西不就只好叫做‘藝術’嗎。更確切地說,這是一種生活實踐的藝術。”批評家鮑棟曾在撰文中如是評論到。

《要亮,要鋒利》

“一枚墻上的沾滿涂料的舊釘子的出現了,周斌把它打磨,使它褪去涂料與鐵銹,并把釘尾砸成釘尖,這次行動叫做《要亮,要鋒利》。這幾乎就是生活本身,一個木工完全有可能做類似的事情,當他需要一枚新釘子的時候。但是對于周斌而言,這個行為完全沒有工具性的目的,只是為了在生活世界中實現一次可能。這個可能緣于墻上的半截釘子,釘子是緣,即條件,而釘子之所以構成了條件,則是因為它處在了周斌的把握中,這就形成了一種機緣關系,生活世界即是這樣機緣相生的世界。”

《安全距離》

在鮑棟看來,對機緣的把握已無所謂成功,而只在于圓滿,圓滿即無所欠缺。“在一些作品中,周斌看似沒有成功,比如他在夜晚的798藝術區試圖撿到硬幣,結果并未找到,但是又有什么缺憾呢?機緣與圓滿都在一念之間,在于心思,因此行動與否甚至不是首位的,而在于心思運轉,當周斌的手指在《安全距離》中盡量接近那根帶電的電線,他的心思已經把握了這次機緣,也已獲得了圓滿。所謂心思,不就是思(mind)與心(heart)之間的相生機緣嗎?因此可以說,在整個“30天計劃”中走得最遠的作品是《哮喘》,周斌因淋雨而發哮喘,隨即喝水、開窗、通風、保暖,這可以叫做一件藝術作品嗎?”

“說到底,‘藝術’這個詞作為契機提供給我們的只是——重新看待世界、對待世界——的某種條件和可能,對于藝術的態度就是對于生活的態度。尤其是對于行為藝術而言,當行為不再是一種表演,而是一種生活實踐的時候,我們就從藝術的可能過渡到了生活的可能。”鮑棟說到。