以“影像”為名

留意一下不難發現,當下以“影像”為名的展覽、作品和討論越來越多,影像藝術創作進到一個活躍的階段。從展覽上來看,首先很多規模較大的機構展出現,并且這些展覽都試圖以文獻展的方式,對影像藝術進行某種角度的梳理和歸總,從去年年底開始至今半年的時間,幾大主要城市都在推出這樣的展覽——“做景觀天:首屆西安當代影像藝術文獻展”(西安,西安美術館);“藍頂美術館媒介研究系列-(影像)Action”(成都,藍頂美術館);“詩影重重 2016影像當代藝術家邀請展”(杭州,千島湖景區);“影觀武漢——武漢影像藝術家群展”(武漢,K11);“時間測試:國際錄像藝術研究觀摩展”(北京,中央美院)。而接下來的半年,大型的影像藝術展覽還將有9月將于上海舉辦的“影像上海藝術博覽會(原名Photo Shanghai)”,12月將于深圳華僑城開幕的“第三屆深圳獨立動畫雙年展”,等等。除了這些大型群展外,小規模的群展以及個展更是不勝其數,在此不一一列舉。

影像藝術為什么這么熱?首先值得討論的是,“影像藝術”這個概念現在成為了一個“大籮筐”,無論是:攝影,動畫,新媒體裝置,實驗電影,記錄片,都可以被放在這個筐里。相對比較正式的劃分是將圖片攝影,動態影像與新媒體藝術三者分開,而從現在的展覽上來看,圖片攝影往往單分,動態影像與新媒體則更為經常出現在一起。

陶輝《德黑蘭的黃昏》展覽現場

“錄像-影像-多媒體”常常被認為是一個影像藝術發展的線索,但在今天來看,以“影像藝術”為名來囊括這條線索下的所有作品似乎也顯得龐雜不清。首先無論是“多媒體”還是“新媒體”這個概念也正在變得含混與多元,今年9月將要推出“北京媒體藝術雙年展”,就干脆將“新”字去掉了,其涉略的“生物藝術”,“人工智能”,“虛擬現實”等主題更加傾向于“科技藝術”的概念,而不能簡單的歸屬于影像藝術。相反,如果說“媒體藝術”包含所有非傳統手工制作及滲透著媒介因素的藝術形態,那么影像應該屬于“媒體藝術”之一種。

概念上的含混與缺乏細分,同樣也體現在作品差異的跨度上,比如林科的作品與程然的作品,胡向前的作品與田曉磊的作品,幾乎沒有太大的可比性,但它們又同屬于影像藝術,也極有可能會出現在一個以“影像”為名的展覽現場。這樣一來,影像藝術實際上很難形成一個系統的評論空間。但因為影像藝術總體來說偏年輕化,所以人們習慣于從代際角度,或者實驗與創新的角度來將所有影像藝術視為一種新的藝術方式。

在中國最早從事影像創作的藝術家王功新看來,年輕一代的影像藝術與老一代相比最大的不同是氣質上和視野上的:“從我的角度來看,他們大部分是80后,我覺得他們跟我們這一代的藝術家相比,無論是生存環境,還是知識儲備上都有很大的不同,老一代特別有理想主義、社會責任感,而年輕一代則更加輕松自由、更多的個人角度,而且他們的信息資源與形象資源也不限制在本土范圍,總體來看,他們是全球化文化的一部分,這是整個影像藝術語境發生的最大轉變。從我們的角度來看這些作品的時候,可以看到很多不成熟不完美的問題,但我更愿意從中發現跟自身不同的觀察和思維方式,這是非常可貴的。”

長期關注影像藝術的策展人李振華認為:“影像藝術,或者說借助影像媒介的藝術工作,其巨大轉變發生在2005年之后,分化出了“后網絡藝術”、“新媒體藝術”或者偏向“電影”的藝術創作,等不同的創作方向。這種轉變的語境很難去描述,但具體到更高清的界面,更交互的創作方式,以及大眾文化元素的滲透等等方面,都促成了今天影像表達多樣性的特征。”

在今天,這種多樣性是大多數影像藝術群展所呈現出來的面貌。8月22日在西安美術館開幕的最新展覽“新一代藝術實踐中的影像表達”中, 策展人王麟認為:“從膠卷拍攝到數碼拍攝甚至于軟件屏幕錄像,技術在不斷的發展,同時新一代藝術家的視野和知識結構與前輩藝術家們有了明顯的不同。因此,藝術家的工作方式和作品面貌自然而然的出現了新的傾向。當下藝術家個性化的影像藝術實踐的工作更為自由和多元,同時具有快速、寬泛的傳播效率。”

在展覽中,王麟試圖以不同的作品呈現影像藝術家們多角度的工作方式:行為觀念的記錄與延伸、對影像語言的深入探索、帶有社會視角的影像記錄與創作、錄像裝置與新媒體的實踐、虛擬影像與情感的表達、表演與影像的劇場化、影像現成品的再創作等等。

所以,在今天來看,在下一個藝術概念被通用之前,被冠以“影像藝術”為名的作品,的確最能代表當下年輕一代藝術家自由及多樣化的創作狀態。那么,還是讓我們試圖簡要梳理一下當下影像作品中的幾種主要傾向——

“后網絡時代”的影像

網絡的出現帶來了影像的普及,而“后網絡時代”則可以看作網絡已經從技術形態演變為意識形態之后,人們所反應出來的一種狀態。關注影像藝術的策展人董冰峰在就此進行討論時認為:“后網絡”并不是完全指“網絡”之后或更新的信息技術的社會化樣態,也不僅指“網絡藝術”,而是指基于網絡生存中今天已經普遍固化了的文化和藝術中的一種意識形態,盡管越來越多的藝術家正在試圖批評或嘲弄它。一種后(反)網絡的“影像藝術”的提出或與各式各樣的舊媒體勾連、重構關于“現實的感覺”的工作,可能更加緊迫和重要。網絡對當代的影像創作的影響,并不僅僅表現在美學和展示問題的發展。互聯網開啟了個人參與政治(心理滿足)的新形式,但同時也展現了某種“去中心化”之后的斷裂:無窮盡的信息碎片的干擾與政治意見表達的互相重疊和混淆,更不用說網絡信息就始終在強化一種“數字政體”的絕對優勢地位(如谷歌搜索)。

伴隨網絡技術,網絡語境的平民化、調侃化、小品化是這些作品的共同特征。藝術家林科利用電腦錄屏軟件和自拍攝像頭進行的創作,在工作方式上是快速、簡潔的,作品中呈現的內容是每天面對電腦的當代人所熟悉的,它并不要求觀眾有特定的知識背景,非常容易引起同代人的共鳴。在“新一代藝術實踐中的影像表達”展覽中,林科呈現他了最新作品《快速移動》用電腦自拍攝像頭把電腦編程一臺監控攝像機,當他關閉攝像頭開始工作,工作設備又重新成為一臺作為工作的電腦。

藝術家梁半的作品中的圖像都是利用操作手機的行為制作,以非常簡短的小視頻把真實的自己、抑或自己對歷史的態度告訴大家。針對圖像的利用和破壞,強調其實藝術家應該區別于社會學家,避開對某個觀點的論證,在藝術實踐中嘗試把態度變得輕松。

梁半《深海恐懼癥》

苗穎的作品中更加融合了多重的網絡流行元素,《健康的畏懼》融合了成龍甩頭的“duang”表情、紅極一時的網絡神曲“我的滑板鞋”、嗶哩嗶哩網站彈幕、鬼畜等各種元素。值得一提的是,這件作品是通過網絡瀏覽器播放的,由于不同地區的網絡環境并不相同,所以,它在讓人體驗網絡狂歡的同時,亦能意識到所謂網絡世界也并非天下大同的烏托邦。

苗穎《健康的畏懼》

網絡不僅表現在互聯網,還包括無處不在的信息網絡,如監視器。藝術家董鈞的創作呈現了藝術的多義和多維,用藝術的形式表達社會中曖昧的灰色地域。利用攝像監控和錄像設備記錄了白領、學生、農民、商販等真實的畫面。而屏幕上的時間代碼則是大國崛起的時間,例如“神九上天”,“十八大召開”,“莫言拿諾貝爾文學獎”等等。用藝術化的相對紀實的方式討論中國現實問題。

董鈞《中國夢》

新的造型空間

很多新一代的影像作品依然可以看作是傳統造型藝術,如繪畫與裝置的延伸,但因為技術的運用,使造型的空間大大擴展,并且具有了更為豐富的想像空間和表現力。

陸揚的作品大多具有影像裝置的特點,以3D動畫和掃描等技術手段,混合了解剖學、神經學科、宗教等多重元素,制造出來光怪陸離的想像世界,探索意識世界的無限性。

陸揚《靈車妄想曼陀羅》

田曉磊制作精良的動畫作品中具有豐富的造型元素,雜揉科幻式的未來感,反復探尋“人”的精神以及物質可能性,在未來有可能異化的種種圖景,人體生物器官與機器的稼接、機器仿生、細胞移植、智能與宗教的接軌,以及意識形態、性別身份等人類的經典主題不可知的演變。作品中交織著多個社會形態的時空,但無論是古典、工業還是未來,都是未來虛擬時空中的一種擬象,在此,對人類文化、倫理、以及對人性本身,作品展開了的一種開放式想像和游戲。

田曉磊《詩歌》

不久前剛在北京公社做過個展的藝術家馬秋莎亦將影像與裝置結合,構成完整的展覽主題。展覽主題“沃德蘭”取自上世紀90年代的北京昌平斥巨資建造的巨型游樂園的名字,也是英文單詞“Wonderland”的漢語音譯。這座充滿了奇觀與雄心的巨城曾被寄予厚望,號稱當時的“世界第一大樂園”,卻由于復雜的原因而爛尾,直至荒廢數十年后被悄然拆除。

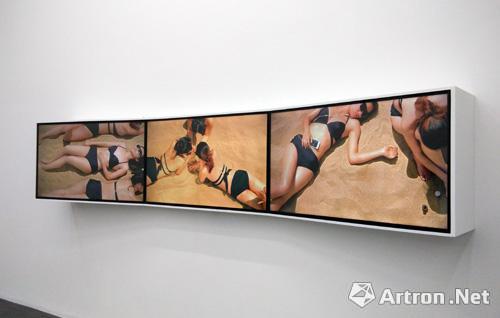

在展覽的裝置部分,藝術家將摔碎的同規格水泥板被深淺不一的肉色尼龍襪包裹,再重新拼合、連接成塊。彈性不佳、色彩帶有濃厚人造感的肉色尼龍襪在今日早已過時,卻曾被8/90年代的中國女性視為時髦裝扮。同一展廳中的三頻錄像《化身》表面看起來更像是一則制作精美的廣告:年輕女孩擺脫了舊時遮掩身體的尼龍襪,鏡頭下閃爍著金粉修飾過的裸露身體。圣經、佛珠、墨鏡觸手可及,陽光正好,一切是那么的燦爛、慵懶且漫不經心。三個屏幕的同步完結后,唯有中間屏幕的影像還在繼續:鏡頭飛速上旋的畫面中呈現的景象將觀眾從精心設置的虛構中拉回現實。

馬秋莎《化身》

馬秋莎個展“沃德蘭”現場

展廳中的電影

如果說基于網絡的影像藝術更注重其個人的當下性與媒介的實驗性,基于新媒體及裝置的影像藝術更注重其造型的觀念與美學,那么基于電影的影像藝術,則在電影化的敘事手法與關注社會現實上走得更遠。這里說的電影敘事手法包括:具有時間軸的故事情節,角色扮演,鏡頭語言等等。不少評論認為很多藝術家拍的電影現在已經很難將之與在院線播放的藝術電影區分開始,有些評論家給它們起名為“美術館電影”、“展廳電影”。

陶輝的作品具有典型的故事性和戲劇感,作品通過劇情結構和演員表演,帶動觀眾的情緒起伏,并營造異于現實的氛圍。透過敘述故事構建的想象空間,與其個人的記憶和視覺經驗密切相關。

在其作品《一個人物與七段素材》中,幾段詭異與毫無關聯的影像片段不斷切換,配合著獨立的聲音軌道講述著一位女性不幸的生平故事,觀眾通過耳機將聽到的連續性故事,與碎片化的畫面進行主觀性的重組,產生影像與敘事的模糊性聯想。雖然其故事性具有電影的特質,但透過故事載體的運用,陶輝的很多作品在探討鏡頭與表演背后經驗的真實性問題,同時陶輝的很多作品也將影像與裝置相結合,以突顯其對真實性主題的揭示。

陶輝《一個人物與七段素材》

以電影的方式反電影,也是藝術家電影的方式之一。藝術家劉詩園的作品《迷失出口》就是一部這樣的作品,影片以眾多愛情電影中的片段重新編織起來,用文本參考的方式組織其敘事及鏡頭語言,而用意則在令人反思電影所販售的浪漫假相。類似依靠現有文本的互文性手法在劉詩園之前的作品多有體現,這些作品多具有諷喻色彩,暗示消費文化無時無刻不在利用影像再生產人們對于奢侈、奇異、美與浪漫的離奇幻想。

劉詩園《迷失出口》

藝術家陳軸的作品中亦有很多潛在的電影元素,例如在《I’m not not not Chen Zhou》中,分段式的結構以及臺詞旁白的運用似乎受到新浪潮電影的影響,多個角色的設定都指向對藝術家身份及生存困境的思考,而陳軸的很多影像作品也在鏡頭中設置了色彩搶眼的背景,再將之與展廳的裝置進行一種結合。

陳軸《I’m not not not Chen Zhou》

顯然,藝術家式的電影更多在形式上的跳脫電影的固定模式,顯得輕便與靈活,這一方面體現了藝術表達的創新,另一方面,藝術家缺少拍攝電影需要的團隊,以及相應的資金支持,也使得拍攝制作的規模相應有限。而現在也有機構對藝術家進行的贊助,試圖將藝術的創意資源引入到電影創作當中,由策展人鮑棟策劃的“藝術家的電影”是中國首個邀請藝術家拍攝電影短片非營利項目,2016年已經確定與多位藝術家合作。對主辦方與策展人而言,項目以“電影”為名,就是為了拉開與影像藝術的距離,用電影制作的模式,開拓藝術家的創作空間。這些電影也有別于藝術固有的收藏模式,以網絡播映和觀影活動的方式在年內發布。

結束語:年輕一代影像創作的豐富性遠非上文所提到幾個例子所能涵蓋,也許影像藝術最能代表今天年輕一代自由化的創作狀態。 而影像作為藝術的一個媒介,它在世界范圍內也只有短短五、六十年歷史。技術因素——從手段到觀念,都正在改寫著藝術的“基因”,那么影像藝術這一本身就脫胎于技術革命的藝術形式,恰恰具有同技術一起“進化”的特點,這一點是繪畫、雕塑等傳統藝術所不具備的。它在今天多樣性的“雛形”暗示了它在未來有可能成為:“借助強大的,復雜的甚至壟斷性的高科技手法而成為‘超級藝術’;從感性的、情緒性的、敏感的藝術表現,而日趨于以宏大的、理性的和超級技術性的‘語言’來解讀現實、編碼夢想,以及實現幻想的企圖和可能性。”最后,值得思考的是,這一新的藝術形式所蘊含的具大可能性,與傳統的藝術收藏模式實際上是相背的,那么它是否也喻示著,未來藝術的資本模式也會發生新的轉變?