——武漢紡織大學子暑期調研大冶市資源枯竭型地區轉型發展之路

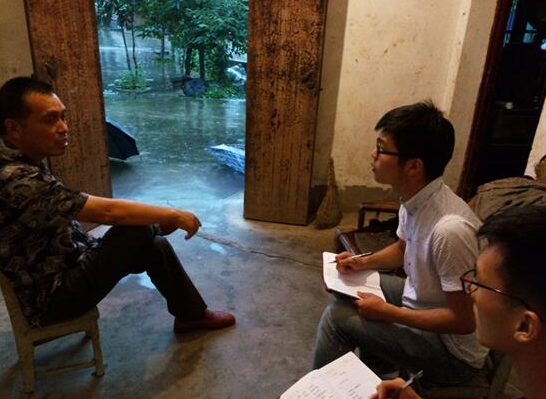

今日湖北網訊(通訊員 郎麗)“咱們這里現在還在開采礦場嗎?礦場開采對您的生活和環境是否有影響?您知道本地有關資源轉型的措施嗎?”近日,武漢紡織大學化工學院的大學生暑期社會實踐團隊以調研大冶地區轉型發展為主題,活躍在大冶市的鄉鎮街頭,廣泛地與當地工人、農民訪談。

在金山店鎮馬垅村,村里的余阿姨熱心接受訪問,并帶隊員來到村后的山上實地觀察,“現在我們幾乎沒人種地了,年輕點的都出去打工,這里以前種些紅薯和土豆,后來沒人種就荒著了,去年一個外地老板過來投資想做個‘農家樂’,進行了開墾,種了花草。”經過調查走訪,隊員們發現近幾年政府的一系列改革措施使該地礦場對村民影響已得到明顯改善,但從事農業的年輕人很少,村子附近幾乎看不到農作物。

除了走訪,隊員還訪問當地政府官員轉型發展的措施。陳貴鎮兩次獲得“全國文明鎮”稱號,是資源枯竭型城市轉型發展的成功典范。鎮政府主任熱情接待了大學生們,他介紹說,“大概從2001年開始,陳貴鎮就開始著力于轉型,在全國經濟下行的壓力下,通過融資的方式,規劃產業園,吸引外地企業在本地落戶。主要發展農業、養殖畜牧業、食品、紡織和旅游業,不僅完成稅收,提高了經濟效益,還解決了當地數千名勞動力務工問題。”

鄉鎮交通不便捷,隊員每天至少步行5公里,最多的一天步行15公里左右,有時訪談任務重,中午就各自帶點干糧,在村里找個陰涼地就餐、休息。通過實踐,團隊圓滿完成了預定目標;同時,也鍛煉了隊員“能吃苦,能干事”的苦干精神。實踐團隊理論導師楊紅炳教授說,“這次的實踐調研,以大冶市為典例,對于大學生來說,難度適中,可行度高。大冶市在資源枯竭的嚴峻形勢下,積極探索轉型發展之路,取得了比較樂觀的成績,通過深入基層調查,能發現轉型對當地社會、經濟、生態最直接的影響,不僅為資源枯竭型城市轉型提供思路,還為其發展困境和解決方法提供經驗。”